Issu d’une famille de meuniers – côté paternel comme maternel – en plus d’être féru d’histoire locale, Bernard Paul est passionné de moulins. En lien avec la Maison des Abers à Saint-Pabu (Finistère), il a organisé une causerie sur la meunerie au XXe siècle au pays des Abers, où la grande densité des moulins (jusqu’à 0,7/km²) est due à la richesse du pays en rivières. De quoi nourrir leur proche environnement, jusqu’à Brest même !

Le blé est à l’Europe, ce que le riz est à l’Asie, céréale omniprésente dans l’alimentation depuis des milliers d’années et encore aujourd’hui, sauf que ne se pose plus la question de la ressource et sa conservation. Gagner son pain à la sueur de son front n’était pas qu’une expression, il fallait travailler à extraire du grain ce qui serait nourriture pour les humains et animaux domestiques

», dit Bernard Paul, passionné de moulins, rappelant le rôle clé du meunier. Dans le pays des Abers, il y a eu jusqu’à 150 moulins, sur 12 communes, à la fin du XXe siècle.

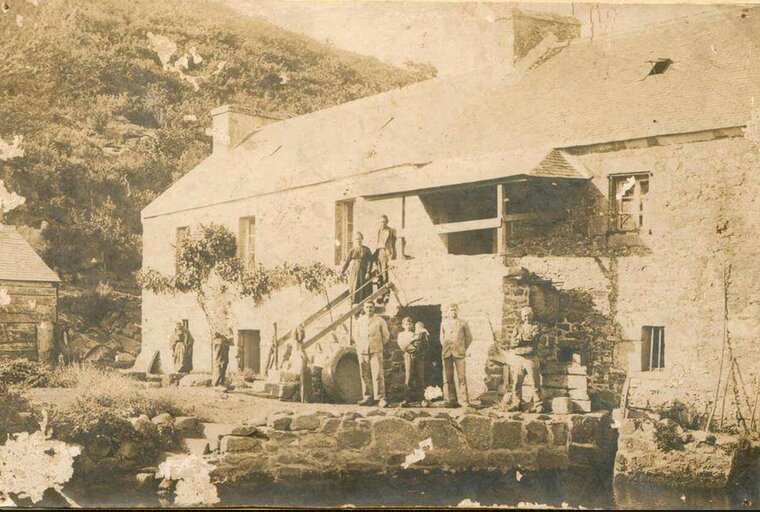

Aujourd’hui retraité de la Marine nationale, Bernard Paul a passé sa jeunesse à Plouguin, à Milin Mesnaot, rare moulin à trois meules. Ses souvenirs personnels se sont enrichis de ceux de sa mère sur ce qu’était la vie de famille et de labeur dans un moulin en bord de rivière. La famille entière habitait l’étage comme seule pièce à vivre et l’on y séparait là aussi le son de la farine, la meule ne le faisant pas.

Le génie mécanique de la meunerie

Le principe de la meule tournante a été découvert par les Romains utilisant la force du courant des rivières à la place de l’énergie humaine ou animale. Écrasant les graines, les moulins ont produit de l’huile, avec les céréales : farines et son. Des géants mécaniques qui étaient aussi utilisés pour découper marbre et bois, entretenir des forges, fouler le drap, tanner le cuir, produire du papier. Ils ont découpé, concassé, broyé, pulvérisé, tamisé, poli, et aussi lavé, arrosé, drainé, occupant une place centrale dans l’organisation économique médiévale.

La meule, toujours en paire (une gisante, une courante) portait en latin le nom de mola (moulin). Le moulin en comportait trois paires dont deux pour mouture du blé (froment), une pour céréales secondaires (orge, avoine pour l’alimentation animale). La métallurgie venue, ces fabriques fonctionnant à l’eau ont été éclipsées par des minoteries à l’électricité, avec mouture à cylindre, pour une production industrielle.

L’inertie d’une meule (diamètre de 130 cm) était produite par une krufell (pirouette) au sortir d’un bief (hauteur de 3,80 m) pour un débit moyen de 450 l/s et une vitesse de rotation de 130 tours/min afin de moudre environ 100 kg/h et taux d’extraction de farine 75 %.

À Plouvien le moulin du Coumou est en état de fonctionnement. Dans la vallée des moulins, à Plouguin, seuls trois des six moulins subsistent, dont le mécanisme reste visible… Les moulins ont profondément marqué nos paysages sans jamais les dégrader, dans un grand respect de la nature.

°°°

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/quand-le-pays-des-abers-comptait-150-moulins-au-xxe-siecle-bernard-paul-raconte-of-fr-23-08-24/