Nous avons décidé de traduire cet article paru dans une revue chinoise en version anglaise car il nous a semblé non seulement intéressant du point de vue de son analyse de l’histoire des révolutions chinoise et palestinienne et de leurs rapports mutuels, mais aussi par son actualité. En effet, il replace la Chine et la Palestine dans leur contexte géopolitique tel qu’il est vu d’Asie orientale, et du rapport complémentaire des deux mouvements de libération nationaux face à l’impérialisme, à l’époque de la Révolution chinoise, du militantisme des organisations palestiniennes au sein de l’OLP, ce qui permet de replacer la guerre actuelle dans le temps long et dans ses prolongements actuels, que cela porte sur la composante marxiste comme islamique du mouvement de la résistance palestinienne unie autour de plus d’une dizaine d’organisations coopérant tant à Gaza, en Cisjordanie, dans les territoires de 1948 qu’au Liban et ailleurs dans la diaspora palestinienne.

Un tel article est donc d’une grande actualité, et tout particulièrement en France, en raison de restes toujours mal digérés de culture coloniale, source d’une islamophobie désormais étatisée, cumulé avec un passé antisémite mal disséqué qui resurgit aujourd’hui sous une forme apparemment paradoxale, celle d’un philosionisme que la période gaulliste et le rôle de la gauche communiste avait contribué à marginaliser un temps. Avant que ce passé et cette mauvaise conscience refoulée ne soient exploitées par des lobbies euro-siono-atlantistes, en particulier depuis le moment où l’entité sioniste s’est lancée dans une campagne de tueries de masse répondant au dernier épisode insurrectionnel palestinien du 7 octobre 2023. Episode qui mériterait d’être revu sous l’angle de « la loi de la rétribution historique » que Karl Marx avait formulé dans un article du New York Daily Tribune analysant l’insurrection « terroriste» des Cipayes aux Indes1. Un article qui aide donc à réfléchir sur la Révolution, la Chine, la Palestine, la France, l’islam, l’islamophobie, le sionisme. Tout cela vu à partir d’une porte d’entrée asiatique nous permettant de prendre du recul par rapport à notre vision trop souvent encore eurocentrée et francocentrée.

–

Novembre 2024 (traduction)

Écrit par Charles Xu le 7 mars 2024*

https://www.qiaocollective.com/articles/palestine-china

Alors que la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza entre dans son sixième mois, Qiao Collective présente une intervention importante de Charles Xu sur la résistance palestinienne et la place de la Chine, de son peuple et de son héritage révolutionnaire dans le mouvement de solidarité mondial. Cet essai détaille le soutien quasi inconditionnel de la Chine à la lutte armée palestinienne dans sa phase initiale, et les liens durables forgés entre les deux peuples, même après les accords d’Oslo et le tournant de la résistance vers l’islam politique. Il analyse ensuite l’équilibre des forces depuis le 7 octobre à travers le prisme des écrits de Mao sur la guérilla, et établit également des parallèles entre les projets technologiques souverains de la Chine et de l’Axe de la Résistance, qui se renforcent mutuellement. À travers les histoires croisées de l’ancien garde rouge Zhang Chengzhi et de l’Armée rouge japonaise, il soutient que la Palestine doit être le pivot de toute lutte de libération pan-asiatique.

Table des matières :

1. Partie I : La Palestine et la Chine à l’apogée de la libération nationale

2. Partie II : Le déluge d’Al-Aqsa ou la guerre populaire dans la nouvelle ère

3. Partie III : Briser les murs, construire des pare-feu et briser le siège numérique

4. Partie IV : Déclaration de guerre mondiale

Partie I : La Palestine et la Chine à l’apogée de la libération nationale

« L’impérialisme a peur de la Chine et des Arabes.Israël et Formose sont les bases de l’impérialisme en Asie.Vous êtes la porte du grand continent et nous sommes l’arrière.Ils ont créé Israël pour vous, et Formose pour nous.Leur objectif est le même. »

Mao Zedong aux délégués de l’Organisation de Libération de la Palestine en visite à Pékin, 1965

« L’impérialisme a étendu son corps sur le monde, sa tête sur l’Asie de l’Est, son cœur au Moyen-Orient, ses artères sur l’Afrique et l’Amérique latine. Partout où vous le frappez, vous le détruisez et vous servez la révolution mondiale. »

Ghassan Kanafani, dirigeant du Front populaire de Libération de la Palestine et poète palestinien, cité dans « La révolte de 1936-39 en Palestine », 1972

Entre ces deux images frappantes de l’impérialisme – dessinées par les révolutionnaires chinois et palestiniens peut-être les plus emblématiques du XXe siècle, tous deux des géants littéraires à part entière – nous pouvons discerner un fil conducteur commun. Mao et Kanafani ont tous deux envisagé leur ennemi comme une force active, intentionnelle, voire organique, concentrant ses énergies sur les extrémités orientales et occidentales de l’Asie. Tous deux ont identifié Israël comme le « cœur » de l’Empire, son bélier contre la « porte » de l’Orient. Le corollaire de leur vision est que la lutte séculaire de la Palestine contre le colonialisme sioniste est le pivot de la révolution pan-asiatique, et que sa libération serait un événement d’une importance historique mondiale égale, voire supérieure, à celle de la Chine.

Dans leurs historiographies nationales respectives, l’État d’Israël et la République populaire de Chine (RPC) sont nés à un an d’intervalle, respectivement en 1948 et 1949. Juridiquement parlant, le premier a été accouché par les deux camps de la guerre froide naissante avec la bénédiction des Nations unies ; en réalité, il est né dans le sang, à travers le génocide originel de la Nakba palestinienne. Cette dernière est née d’une lutte tout aussi violente contre le joug colonial et, un an plus tard, elle se retrouvait en guerre contre les armées impérialistes arborant la même bannière de l’ONU. Aujourd’hui, il est un fait riche d’ironie historique qu’à l’époque, une grande partie de la gauche mondiale ait considéré ces deux événements comme historiquement progressistes.

Au cours de ces premières années, la Chine populaire elle-même n’était en aucun cas exempte de telles limites analytiques lorsqu’il s’agissait du sionisme et de la question nationale palestinienne, comme le souligne Zhang Sheng, professeur à l’université Johns Hopkins. Bien que n’ayant jamais été aussi enthousiastes à propos du potentiel d’Israël que ne l’avaient été les Soviétiques au tout début, les dirigeants de la RPC ont d’abord largement partagé leur point de vue selon lequel il s’agissait d’un « État progressiste, de gauche, qui pouvait potentiellement devenir un allié dans la lutte contre l’hégémonie occidentale ». Zhang note que des positions profondément contradictoires pouvaient être trouvées dans les mêmes publications chinoises alors officiellement approuvées. Par exemple, The Truth of the Palestinian Issue (1950) condamnait le sionisme comme « l’avant-garde de la conspiration impérialiste pour asservir la Palestine », tout en dénonçant simultanément « l’invasion agressive » d’Israël par les monarchies arabes dirigées par la Jordanie, un « chien courant de l’impérialisme britannique ».

De son côté, Israël a unilatéralement accordé sa reconnaissance diplomatique à la RPC dès 1950, bien avant tout autre pays du Moyen-Orient. Le Quotidien du peuple, organe officiel du Parti communiste chinois (PCC), a salué ce geste, mais les dirigeants de l’État ont judicieusement choisi de ne pas lui rendre la pareille. Les relations officieuses allaient presqu’immédiatement se détériorer après le soutien d’Israël à l’intervention menée par les États-Unis dans la guerre de Corée. Elles allaient encore plus se détériorer lorsque la Chine a fait des ouvertures diplomatiques et culturelles aux pays arabes et autres pays islamiques, dans un processus souvent médiatisé par des dignitaires des minorités hui et ouïghours qui ont avancé une vision de résistance panislamique face à l’impérialisme occidental. Au moment de la Conférence afro-asiatique de 1955 à Bandung, organisée par le dirigeant indonésien farouchement antisioniste Sukarno, la Chine soutenait sans équivoque le droit au retour des réfugiés palestiniens.

Peu après, l’Egypte de Nasser fut envahie conjointement par Israël, la Grande-Bretagne et la France en octobre 1956, quelques mois seulement après que l’Egypte fut devenu le premier pays arabe à établir des relations avec la République populaire de Chine (RPC). L’Irak suivit l’exemple en 1958 lorsque la révolution du 14 juillet renversa la monarchie hachémite ; presque simultanément, les Marines américains envahirent le Liban pour réprimer violemment un défi révolutionnaire lancé à son régime compradore. Au milieu de ces développements éclaircissants, la Chine en vint de plus en plus à se considérer comme le « front intérieur de la lutte du peuple arabe contre l’impérialisme » et à mobiliser son peuple en conséquence, comme l’a noté l’historien de l’Université Fudan Yin Zhiguang. Les lignes de bataille étaient enfin clairement tracées, juste à temps pour que le mouvement national palestinien fasse irruption avec force sur la scène historique mondiale.

Cette nouvelle phase de lutte débuta en 1964 avec la fondation de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), un organe politique qui n’était subordonné à aucun État arabe. Un an plus tard, la Chine est devenue le premier pays non arabe à accorder une reconnaissance diplomatique officielle à l’OLP, qui s’est empressée d’ouvrir une ambassade à Pékin. Le soutien à la lutte armée palestinienne allait bien au-delà de la rhétorique : Lillian Craig Harris note qu’« entre 1964 et 1970, les Palestiniens ont combattu avec des armes de fabrication chinoise, ce qui implique que la RPC était [leur] fournisseur exclusif parmi les grandes puissances ». Cette aide aurait inclus des AK-47 et d’autres armes légères de modèle soviétique, de l’artillerie antichar, des lance-roquettes de modèle américain et du matériel radio, principalement livrés via la Syrie et la Jordanie. À partir de 1967, l’OLP a également envoyé en Chine plusieurs contingents d’une douzaine de combattants chacun (essentiellement issus de la faction dirigeante du Fatah) pour des mois de formation à la théorie et à la pratique de la guérilla.

Au-delà des clivages factionnels chez les Palestiniens, les révolutionnaires palestiniens ont été presque unanimement reconnaissants envers la solidarité morale et matérielle de la Chine. Ahmed Choukeïry, le premier président de l’OLP, est allé jusqu’à affirmer que « les Palestiniens devraient être reconnaissants non pas envers les autres Arabes, mais envers le courageux et généreux peuple chinois, qui a aidé notre mouvement révolutionnaire bien avant que les dirigeants arabes ne reconnaissent l’OLP.Elle n’est pas, comme certains semblent le penser, soutenue par Nasser ou tout autre dirigeant arabe. » Son successeur Yasser Arafat, qui se rendit quatorze fois en Chine au cours de ses 35 années à la tête du mouvement, a reconnu que la RPC avait « la plus grande influence dans le soutien à notre révolution et le renforcement de sa persévérance. » George Habache, fondateur du Front populaire de Libération de la Palestine (FPLP), a insisté sur le fait que « notre meilleur ami est la Chine. La Chine veut qu’Israël soit rayé de la carte car tant qu’Israël existera, il restera un avant-poste impérialiste agressif sur le sol arabe. »

L’attachement de la Chine à la cause de la libération palestinienne a en réalité des racines plus profondes que cette simple convergence d’intérêts stratégiques. Comme le souligne Harris, « malgré de grandes différences, la situation palestinienne est celle du monde arabe qui se rapproche le plus de l’expérience chinoise de la révolution contre un envahisseur impérialiste ». Les allusions à la guerre de résistance de 1937-1945 contre le Japon, qui a élevé la capacité du PCC à mener une « guerre populaire prolongée » vers de nouveaux sommets, abondaient dans les déclarations chinoises de solidarité avec les guérilleros palestiniens. Par exemple, dans le discours de Mao aux délégués de l’OLP en visite, en 1965, cité plus haut, il a déclaré : « Vous n’êtes pas seulement deux millions de Palestiniens face à Israël, mais cent millions d’Arabes.Vous devez agir et penser sur cette base.Lorsque vous discutez d’Israël, gardez la carte de l’ensemble du monde arabe devant vos yeux… les peuples ne doivent pas avoir peur si leur nombre diminue dans les guerres de libération, car ils connaîtront des temps de paix pendant lesquels ils pourront se multiplier.La Chine a perdu vingt millions de personnes dans la lutte pour sa libération. »

Les dirigeants chinois se sont également inspirés de la lutte antijaponaise, où les communistes formèrent un front uni avec leur ennemi idéologique acharné du Kuomintang, pour déterminer comment répartir les soutiens entre les différentes factions de l’OLP. Bien plus qu’un strict alignement théorique, ils ont privilégié l’unité politique et militaire, affichant une préférence marquée pour le nationalisme interclasse du Fatah par rapport au FPLP, ouvertement marxiste-léniniste (en particulier lors de la campagne de détournements d’avions menée par ce dernier). Dans son discours de 1965, par exemple, Mao a mis en garde son auditoire : « Ne me dites pas que vous avez lu telle ou telle opinion dans mes livres. Vous avez votre guerre, et nous avons la nôtre. Vous devez définir les principes et l’idéologie sur lesquels repose votre guerre. Les livres obstruent la vue s’ils sont empilés devant les yeux. » En 1971, lors d’une autre visite, le Premier ministre Zhou Enlai recommanda « que les organisations palestiniennes fusionnent en une véritable unité qui n’aura que deux organes : l’un pour diriger la lutte armée, l’autre politique, et que l’OLP devienne le noyau principal du peuple palestinien ».

Tout au long de cette période, le militantisme rhétorique de la Chine en faveur de la lutte armée palestinienne – et dans une certaine mesure le volume de son soutien matériel – a également connu des hauts et des bas en fonction des exigences politiques. Il a atteint son apogée au lendemain de la défaite désastreuse de plusieurs armées arabes face à Israël et de l’occupation de Gaza, de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, du plateau du Golan et du Sinaï lors de la guerre des Six Jours de 1967. Cela n’a bien sûr fait qu’amplifier le prestige acquis par les fedayin palestiniens lorsqu’ils ont défait une invasion israélienne de la Jordanie lors de la bataille de Karameh en 1968. Enhardis à juste titre par ce succès, ils ont alors lancé une révolte à grande échelle contre la monarchie jordanienne en 1970 – avec le soutien sans réserve de la Chine, Radio Pékin les exhortant à « continuer à se battre contre la clique militaire jordanienne et leurs maîtres militaristes américains jusqu’à la victoire finale ».

Le soulèvement du « Septembre noir » s’est toutefois terminé en catastrophe, les forces de l’OLP ayant été complètement mises en déroute et expulsées de toutes leurs bases territoriales en Jordanie. Par la suite, la Chine a nettement réduit son soutien à de telles activités insurrectionnelles et s’est tournée vers la reconstruction de relations d’État à État avec les gouvernements arabes. Cela s’est fait en tandem avec son rapprochement naissant avec les États-Unis et son entrée à l’ONU en 1971, portée par une vague de soutien des États africains et arabes (et, curieusement, d’Israël). Néanmoins, la Chine est restée l’allié le plus fidèle de la Palestine parmi les grandes puissances. Pendant la guerre israélo-arabe de 1973, elle a été la seule à refuser d’approuver la résolution 338 du Conseil de sécurité de l’ONU au motif qu’elle ne prévoyait pas « explicitement le rétablissement des droits nationaux du peuple palestinien », et elle a plus tard boycotté la conférence de paix de Genève pour avoir exclu les représentants palestiniens. Fidèle à sa polémique idéologique contre le « révisionnisme » soviétique, la Chine a dénoncé le soutien de l’URSS aux accords de paix arabo-israéliens négociés en 1967 et 1973, qu’elle considérait comme une trahison de la cause palestinienne par une grande puissance.

Au cours de toutes ces péripéties, les manifestations populaires de solidarité chinoise avec la lutte de libération palestinienne se sont poursuivies sans relâche. À partir de 1965, avec la première visite de l’OLP à Pékin, « la Journée de la Nakba » (15 mai) a été officiellement désignée comme « Journée de solidarité avec la Palestine » et commémorée chaque année par des rassemblements publics de masse de 100 000 personnes ou plus sur la place Tiananmen. Le court documentaire de propagande (« Le peuple palestinien doit gagner », 1971) présente des images d’actualités montrant d’énormes manifestations contre la crise de Suez en 1956 et la guerre des Six Jours en 1967, notamment des délégations populaires dans les ambassades de Palestine, d’Égypte et de Syrie. On voit également des foules immenses accueillir Yasser Arafat lors de sa visite à Pékin en 1970.

Contrairement à l’image occidentale de la Chine de la Révolution culturelle, pays fermé et xénophobe, des liens interpersonnels se sont également forgés à un niveau plus intime. Ghassan Kanafani, par exemple, s’est rendu en Chine et en Inde en 1965 et a documenté ses expériences dans un récit de voyage révolutionnaire peu connu intitulé « ثم أشرقت آسيا » ou « Alors l’Asie brillait ». Au cours de son voyage en Chine, il a visité Pékin, Shanghai et Hangzhou, rencontré le maréchal Chen Yi et enregistré ses observations non seulement au sujet de monuments tels que la place Tiananmen et la Grande Muraille, mais aussi sur des mosquées et des coopératives agricoles. En réfléchissant aux monuments préservés du passé impérial, il a salué la longue tradition de rébellion du pays : « Si j’étais chinois, mon admiration pour ce que les empereurs ont fait pour eux-mêmes ne serait surpassée que par ce que le peuple a fait aux empereurs ! » Ses commentaires sur la pauvreté étaient tout aussi émouvants et prophétiques :

« La pauvreté, si l’on veut utiliser un mot plus brutal, est cet ogre qui a ravagé la Chine tout au long de sa longue histoire et que la révolution n’a pas encore pu, en raison de son âge et des nombreux problèmes de la Chine, transformer en serviteur, mais qu’elle a réussi à mettre en cage… Il semble que la vitalité de la révolution et sa volonté de mobiliser l’énergie humaine dépassent sa capacité financière, et les Chinois sont fiers de ce que leurs mains nues peuvent faire en attendant l’avenir, lorsqu’ils sont sûrs de pouvoir financer leur bien-être. Ils ont mis en œuvre les 1 300 millions de bras dont ils disposent pour construire la route vers l’avenir sans un instant d’attente. »

Le compatriote littéraire de Kanafani, Abu Salma, un poète qui présida plus tard l’Union générale des écrivains et journalistes palestiniens, fut également ému lors de sa visite en Chine et écrivit les lignes suivantes (citées par Yin Zhiguang) :

Nous avons mené le même combat.

Nous avons enduré les mêmes souffrances.

Nous sommes maintenant à Pékin.

Nous pouvons déployer nos ailes et voler.

Les gens forts d’ici ont tous des ailes qui poussent.

Nous sommes unis dans notre lutte,

La gloire sera à nous !

Nous porterons des lauriers sur nos têtes,

Et des sourires sur nos visages.

Quand des nuages noirs couvriront le firmament,

Un vent sauvage balaiera l’univers.

Quand le sourire de Mao apparaîtra à l’horizon,

Le ciel de la Terre deviendra clair à des kilomètres et des kilomètres !

Au-delà de ces visites temporaires de nature personnelle ou diplomatique, une petite mais durable communauté d’expatriés palestiniens s’est également formée en Chine, composée principalement de journalistes et d’intellectuels dissidents exilés par des gouvernements arabes hostiles. La RPC a également offert des bourses à plusieurs dizaines d’étudiants palestiniens par an, créant une communauté suffisamment solide pour former l’Union générale des étudiants palestiniens en Chine en 1981. Comme le raconte Mohammed Turki al-Sudairi, ces étudiants sont restés politiquement actifs même après que la vague de mobilisation massive de la Révolution culturelle se soit atténuée : « d’importantes manifestations et rassemblements ont eu lieu tout au long des années 1979, 1980, 1982 et 1983 en lien avec des événements régionaux tels que la signature des accords de Camp David par l’Égypte, le bombardement américain de la Libye, l’invasion israélienne du Liban et des tournants de la guerre civile libanaise tels que les massacres de Sabra et Chatila. »

Ces événements ont tracé une direction inexorable pour la Chine dans ses relations avec l’OLP, qui depuis le sommet de la Ligue arabe de 1974 avait été désignée comme le « seul représentant légitime du peuple palestinien ». C’était une voie prophétique tracée par Lillian Craig Harris dès 1977, lorsqu’elle écrivait : « La question de savoir si la Chine considérerait que les Palestiniens se sont « vendus » s’ils acceptaient un État en Cisjordanie avec un accord interdisant les attaques contre Israël pour obtenir plus de territoire est une autre question. Pourtant, tout porte à croire que le pragmatisme chinois pourrait aller jusqu’à engloutir même une Palestine non révolutionnaire si la Chine avait à gagner un État avec lequel elle entretiendrait de bonnes relations. »

C’est exactement ce qui s’est passé avec la Déclaration d’indépendance palestinienne de 1988, qui reconnaissait implicitement le plan de partage de l’ONU de 1947 et se retirait de l’engagement explicite de l’OLP en faveur d’une solution à un seul État. Comme en 1965, mais avec beaucoup moins de fanfare, la Chine fut l’un des premiers pays à majorité non musulmane à reconnaître le nouvel État de Palestine. Au moment où Arafat signa les accords d’Oslo en septembre 1993, accordant une reconnaissance sans réciprocité à Israël et abandonnant toute revendication sur 78 % de la Palestine historique, la Chine entretenait déjà des relations diplomatiques avec l’État sioniste depuis plus d’un an. Elle n’était que l’un des 25 pays à prédominance socialiste, ex-soviétiques et/ou ex-bloc de l’Est qui l’avaient fait depuis la chute de l’URSS et le lancement presque simultané du « processus de paix ». La capitulation de l’OLP à Oslo n’a fait que fournir une couverture ex post facto à la grande majorité des alliés non arabes de la Palestine pour la suivre dans la normalisation.

Le rôle de la Chine dans ce processus, bien que loin d’être atypique, comportait un certain nombre de particularités historiques ironiques. L’une d’entre elles est qu’elle avait noué des liens économiques informels avec Israël des années avant l’établissement officiel de relations diplomatiques, en grande partie pour échapper aux embargos sur les armes imposés par l’Occident après les manifestations de Tiananmen en 1989. (La technologie militaire d’origine israélienne avait l’avantage supplémentaire d’avoir été largement testée sur le terrain contre les systèmes d’armes soviétiques au cours de nombreuses guerres contre les États arabes.) Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères de l’époque, Benjamin Netanyahou, aurait déclaré en novembre 1989 : « Israël aurait dû profiter de la répression des manifestations en Chine, alors que l’attention du monde était focalisée sur ces événements, et aurait dû procéder à des déportations massives d’Arabes des territoires. Malheureusement, ce plan que j’ai proposé n’a pas reçu de soutien. » Inutile de dire que ce ne serait pas sa dernière chance.

Une autre ironie qui a acquis une importance suprême depuis le 7 octobre 2023 est qu’une coalition large et idéologiquement diversifiée de forces de résistance palestiniennes a enfin atteint le type d’unité opérationnelle dont la Chine de l’ère Mao avait toujours rêvé. La salle d’opérations conjointe de Gaza couvre un éventail idéologique bien plus large que celui représenté à tout moment par l’OLP, allant du Hamas et du Jihad islamique palestinien au FPLP et au FDLP marxistes-léninistes. Pourtant, ce front uni s’est formé en opposition explicite à l’OLP dirigée par le Fatah, et son principal commanditaire extérieur n’est pas la Chine mais la République islamique d’Iran – également héritière d’une révolution anti-impérialiste, mais d’un caractère nettement différent.

Tout cela étant dit, la Chine entretient des liens symboliques chaleureux avec un certain nombre de ces formations, tout comme le fait le PCC avec les formations marxistes sur une base de parti à parti. Ces derniers ont à leur tour réagi en approuvant publiquement la politique de la Chine à Hong Kong (voir les déclarations du FPLP et du FDLP) et plus récemment en saluant ses efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Malgré les tensions intra-palestiniennes concernant la normalisation et la coopération en matière de sécurité avec Israël, ces positions sont globalement conformes à l’opposition officielle de l’État de Palestine à « l’ingérence dans les affaires intérieures de la Chine sous prétexte de questions liées au Xinjiang ». Alors que le monde regarde avec horreur les scènes incontestables de génocide relayées en temps réel depuis Gaza, cette position sur le Xinjiang – bien que loin d’être atypique pour le Sud global – contraste fortement avec la petite mais bruyante minorité de séparatistes ouïghours de la diaspora qui ont exprimé leur admiration pour l’ethno-nationalisme sioniste et exprimé leur solidarité avec Israël après le 7 octobre.

Alors que le génocide entre dans son sixième mois, la rhétorique officielle de la Chine a également pris récemment une tournure plus dure et plus ouvertement favorable à la résistance. En particulier, lors d’une audience de la Cour internationale de justice en février 2024 sur la légalité de l’occupation israélienne, le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères de la RPC, Ma Xinmin, a fait des vagues en affirmant que « le recours à la force par le peuple palestinien pour résister à l’oppression étrangère et achever la création d’un État indépendant est un droit inaliénable ». Citant la résolution 3070 de l’Assemblée générale des Nations unies de 1973 – inscrite dans le droit international au plus fort de la lutte anticoloniale – il a réitéré la légitimité de la résistance palestinienne « par tous les moyens, y compris la lutte armée », qui est catégoriquement « distincte des actes de terrorisme ». De son côté, le Hamas a rapidement réagi en exprimant sa reconnaissance pour cette intervention inhabituellement audacieuse.

Il y a aussi de bonnes raisons de penser que l’approche diplomatique plus méthodique de la Chine dans l’ère post-Mao – associée à la contestation croissante de l’hégémonie américaine sous Xi Jinping – a contribué à façonner un environnement régional plus propice à la résistance palestinienne. Helena Cobban, par exemple, affirme que « la réconciliation entre l’Arabie saoudite et l’Iran, facilitée par Pékin, a transformé la politique de toute la région du Golfe et de l’Asie occidentale et, d’une certaine manière, a rendu l’action du 7 octobre plus réalisable pour les dirigeants du Hamas. La réconciliation a rétabli la Chine comme une puissance ayant une influence majeure en Asie occidentale après une absence de plus de cinq cents ans… les relations croisées qui s’étaient construites entre les membres anciens et nouveaux des BRICS ont fourni un riche réseau de solidarité « postcoloniale » pour la lutte de libération nationale anticoloniale que les dirigeants et partisans du Hamas considéraient comme un combat ».

Cela étant dit, il reste un sentiment commun au sein de la gauche anti-impérialiste chinoise que, selon les mots de Yin Zhiguang, « avec la disparition de la politique idéologique en Chine, l’influence discursive autrefois acquise par la diplomatie de la Nouvelle Chine s’estompe également ». Dans un message adressé à l’auteur, Zhang Sheng a réitéré ce point avec encore plus de force : « Le soutien de la Chine de l’ère Mao à la lutte juste du peuple palestinien pour la libération est l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire de l’internationalisme de la RPC, et je me sens encore fier et inspiré aujourd’hui en lisant le récit de cette période de l’histoire.Jusqu’à aujourd’hui, la Chine est toujours un véritable ami de la Palestine, et nous serons toujours solidaires de la lutte du peuple palestinien pour la libération et l’autodétermination.Malheureusement, je dois admettre avec douleur que certaines de ces glorieuses traditions ont disparu après la réforme, et j’aurais vraiment souhaité que la Chine fasse davantage pour dénoncer les invasions israéliennes et le génocide en cours à Gaza. »

En d’autres termes, nous devons regarder au-delà du domaine conventionnel des déclarations officielles et des relations d’État à État afin de vraiment comprendre l’importance de la Chine et de la montée de la multipolarité pour la résistance palestinienne après le 7 octobre 2023. Dans la suite de cet essai, nous nous tournerons vers d’autres manifestations plus profondes du lien indissoluble entre les deux peuples et leurs processus révolutionnaires respectifs.

Partie II : Le déluge d’Al-Aqsa ou la guerre populaire dans la nouvelle ère

Mao Zedong dit : « l’ennemi avance, nous reculons ; l’ennemi campe, nous harcelons ; l’ennemi se fatigue, nous attaquons ; l’ennemi recule, nous le poursuivons. Sa théorie sur la guérilla peut être décrite comme la guerre des puces ».

L’énigme de « comment une nation qui n’est pas industrielle pourrait-elle vaincre une nation industrielle » a été résolue par Mao. Engels a vu que les nations capables de fournir du capital ont plus de chances de vaincre [leurs] ennemis. Cela signifie que le pouvoir économique a le dernier mot dans les batailles car il fournit le capital pour fabriquer des armes. La solution de Mao a cependant été de mettre l’accent sur les éléments non physiques (ou non matériels). Les États puissants avec des armées puissantes se concentrent souvent sur le pouvoir matériel ; les armes, les questions administratives, l’armée, mais selon Katzenbach, Mao a mis l’accent sur le temps, l’espace (le terrain) et la volonté. Cela signifie éviter les grandes batailles en abandonnant le terrain au profit du temps (échanger l’espace/le terrain contre le temps) et en utilisant le temps pour développer la volonté, c’est l’essence même de la guerre asymétrique et de la guérilla.

Basel al-Araj, « Vivre comme un porc-épic, se battre comme une puce », 2018

Malgré les avertissements de Mao à ses visiteurs de l’OLP d’éviter le culte des livres – y compris et surtout de ses propres œuvres – ses écrits sur la guérilla étaient alors devenus des canons, et pour de bonnes raisons. L’agence de presse Chine nouvelle (Xinhua) a rapporté que le programme théorique de formation des guérilleros palestiniens en Chine comprenait « Problèmes de stratégie dans la guerre révolutionnaire chinoise » (sur la phase de 1927-1936 de la guerre civile entre le PCC et le KMT) et « Problèmes de stratégie dans la guerre de guérilla contre le Japon » (sur la nécessité pour le PCC de maintenir des tactiques de guérilla même dans un Front uni antijaponais avec le KMT).

Même si les coordonnées idéologiques de la lutte armée palestinienne s’éloignaient du nationalisme de gauche et du marxisme des années 1960-1970 pour prendre une direction plus islamiste, les préceptes de la guerre populaire conservaient une qualité intemporelle. Ces textes ont été repris à maintes reprises (parfois de manière fragmentaire) et adaptés de manière créative aux conditions contemporaines, comme dans le passage ci-dessus de l’intellectuel révolutionnaire polymathe et martyr Basel al-Araj. La conjoncture actuelle, qui fait suite à l’opération Déluge d’Al-Aqsa, n’est pas différente – cinq mois au moment de la rédaction de cet article ont suivi l’assaut génocidaire d’Israël contre la population de Gaza, qui a massacré plus de 30 000 martyrs mais a laissé la résistance et sa capacité de combat obstinément et miraculeusement intactes.

Dans cette section, nous n’avons pas pour objectif de fournir une évaluation militaire détaillée de la guerre de Gaza et de ses répercussions régionales plus larges, pour lesquelles nous ne sommes absolument pas qualifiés, mais d’explorer certaines de ses dimensions clés à travers le prisme des écrits de Mao sur la guérilla. Nous prenons comme point de départ l’analyse de nos camarades du Mouvement de la jeunesse palestinienne (PYM), qui caractérisent Gaza comme étant à la fois (et peut-être à première vue paradoxalement) :

• Une prison à ciel ouvert ou un camp de concentration, déjà soumis à des conditions de siège quasi génocidaires avant le 7 octobre 2023 et maintenant transformé en camp de la mort de masse ;

• Le principal berceau populaire de la révolution palestinienne, c’est-à-dire « l’organe, le cœur battant, par lequel la résistance palestinienne est menée contre l’ennemi sioniste » ;

• Le « seul territoire palestinien libéré » et une base viable pour des opérations de résistance à grande échelle, à commencer par le « désengagement » d’Israël en 2005 ;

• Et le point focal de l’Axe de résistance régional.

Etant donné les horreurs indescriptibles transmises quotidiennement depuis les champs de bataille de Gaza, la première caractérisation domine désormais complètement les conceptions dominantes de l’enclave. Mais les Palestiniens plus que quiconque – et surtout ceux qui souffrent directement de cette attaque meurtrière – sont catégoriques : il ne faut pas que cette caractérisation monopolise notre compréhension de la place de Gaza au cœur de la lutte. C’est pourquoi nous allons maintenant examiner chacune des autres caractérisations.

Gaza, berceau du peuple

« Beaucoup de gens pensent qu’il est impossible que les guérilleros puissent exister longtemps à l’arrière de l’ennemi.Une telle croyance révèle un manque de compréhension de la relation qui doit exister entre le peuple et les troupes.Le premier peut être comparé à l’eau, le second aux poissons qui l’habitent.Comment peut-on dire que les deux ne peuvent pas cohabiter ?Ce sont seulement les troupes indisciplinées qui font du peuple leur ennemi et qui, comme le poisson hors de son élément naturel, ne peuvent pas vivre. »

(Mao Zedong, Chapitre 6 de « De la guerre de guérilla » (1937)

Mao a d’abord utilisé cette célèbre métaphore pour s’adresser aux guérilleros, dans un contexte où (surtout pendant la guerre civile) ils devaient souvent lutter contre le conditionnement idéologique anticommuniste et la suspicion des masses envers toutes les formations armées, considérées comme des « bandits ». Si la comparaison avec la résistance armée palestinienne est inexacte, son implantation profonde dans le tissu social depuis plus de 75 ans n’est en aucun cas un sous-produit automatique de l’oppression sioniste. Elle exige une culture minutieuse et intentionnelle, et en ce sens, nous pouvons considérer le berceau populaire comme une doctrine complémentaire pour les masses elles-mêmes : sur la façon d’agir collectivement comme l’« eau » dans laquelle nagent les guérilleros.

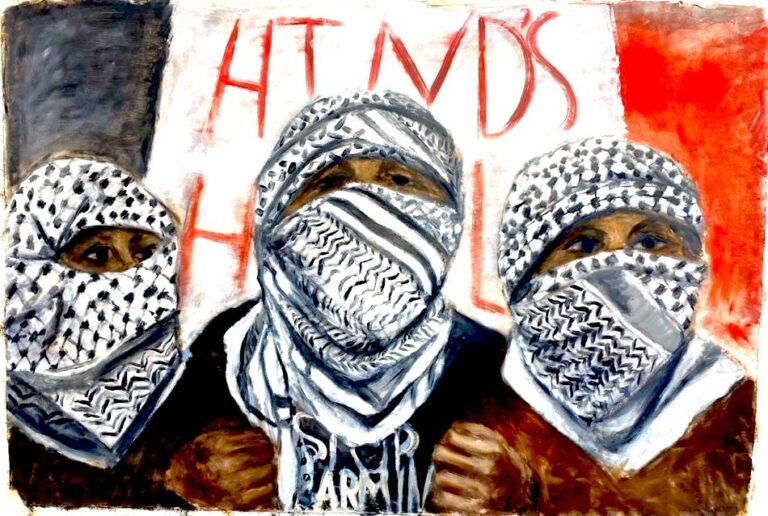

Le Mouvement de la jeunesse palestinienne définit le concept ainsi : « Le berceau populaire fonctionne comme l’organe de notre lutte en conceptualisant la résistance comme un état d’être à la fois normal et nécessaire et en créant un environnement propice à la résistance dans lequel les masses populaires soutiennent financièrement, socialement et politiquement la résistance et acceptent volontiers les conséquences du soutien à la lutte armée contre le colonialisme de peuplement sioniste. » Parmi les exemples historiques de ce principe, on peut citer l’adoption généralisée par les civils du keffieh, désormais omniprésent, plutôt que du fez de style ottoman, alors en usage, afin d’aider les révolutionnaires armés à se fondre dans la foule pendant la Grande Révolte de 1936-1939. Un exemple plus récent du même esprit s’est produit en 2022, lorsque des centaines d’hommes du camp de réfugiés de Shuafat en Cisjordanie se sont rasés la tête afin de contrecarrer les efforts israéliens visant à appréhender ou à tuer le combattant de la résistance, le chauve Udai Tamimi.

Dans son analyse, PYM considère que l’ensemble de la bande de Gaza constitue un berceau populaire unique et massif pour la résistance – à une échelle qualitativement plus grande que celle qui est praticable dans la Cisjordanie, territorialement fragmentée et sous l’autorité collaborationniste de l’Autorité palestinienne. Comme l’écrit Max Ajl, l’héroïsme extraordinaire et le sumud (la ténacité) des civils de Gaza sous le génocide israélien justifient ce jugement de manière retentissante : « Le berceau populaire apporte le mot résistance au-delà des hommes armés, aux médecins qui vont à la mort au lieu d’abandonner leurs patients et aux femmes et hommes du nord de la bande de Gaza – affrontant le phosphore blanc plutôt que d’abandonner leurs maisons.C’est précisément la force de l’engagement civil envers le projet national qui provoque l’extermination américano-israélienne… pour briser le Hamas en brisant son berceau. »

Une autre mesure, plus quantitative, de la résistance du berceau populaire peut être tirée des sondages d’opinion effectués auprès des Palestiniens avant et après le 7 octobre. Bien sûr, même dans des conditions « idéales », sans parler de celles que subissent actuellement les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, de tels sondages ont des limites majeures en tant que baromètres significatifs du sentiment de masse. Leurs résultats ne reflètent pas non plus nécessairement le processus dialectique par lequel les masses forment un sujet politique collectif au cours d’une véritable guerre populaire. Malgré toutes ces réserves, il est cependant indéniable que le déluge d’Al-Aqsa a catalysé une poussée qualitative dans l’adhésion populaire à la résistance armée. Deux mois après le début de la guerre, le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages a enregistré un doublement du soutien au Hamas (de 22 % à 43 %) et une augmentation spectaculaire du soutien à la lutte armée en général (de 41 % à 63 %) par rapport aux sondages effectués avant le 7 octobre.

Ce résultat remarquable rappelle fortement l’observation acerbe d’Amílcar Cabral selon laquelle, dans le terrain peu favorable de la Guinée-Bissau – un problème encore plus aigu pour les guérilleros palestiniens – « le peuple est notre montagne ». Pour revenir à l’exemple chinois, les triomphes et les tribulations de la résistance depuis le 7 octobre évoquent également la conclusion émouvante d’Edgar Snow sur la Longue Marche dans Red Star Over China :

« Dans un sens, cette migration de masse fut la plus grande tournée de propagande armée de l’histoire.Les Rouges traversèrent des provinces peuplées de plus de 200 millions de personnes… Des millions de pauvres avaient désormais vu l’Armée rouge et l’avaient entendue parler, et n’en avaient plus peur… Des milliers d’entre eux abandonnèrent la longue et déchirante marche, mais des milliers d’autres – agriculteurs, apprentis, esclaves, déserteurs des rangs du Kuomintang, ouvriers, tous les déshérités – les rejoignirent et rejoignirent ses rangs. »

Gaza, territoire libéré

« Le problème de l’établissement des bases est d’une importance particulière.Il en est ainsi parce que cette guerre est une lutte cruelle et prolongée.Les territoires perdus ne peuvent être reconstitués que par une contre-attaque stratégique, et nous ne pouvons la mener à bien que lorsque l’ennemi sera bien entré en Chine.Par conséquent, une partie de notre pays, ou même la plus grande partie de celui-ci, peut être conquise par l’ennemi et devenir sa zone arrière.Notre tâche est de développer une guerre de partisans intensive sur cette vaste zone et de transformer l’arrière de l’ennemi en un front supplémentaire.Ainsi, l’ennemi ne pourra jamais cesser de se battre.Pour soumettre le territoire occupé, l’ennemi devra devenir de plus en plus dur et oppressif.Une base de partisans peut être définie comme une zone, située stratégiquement, dans laquelle les partisans peuvent accomplir leurs tâches d’entraînement, de préservation et de développement.La capacité de mener une guerre sans zone arrière est une caractéristique fondamentale de l’action de partisans, mais cela ne signifie pas que les partisans peuvent exister et fonctionner pendant une longue période sans développer de zones de base. »

Mao Zedong, chapitre 8 de « Sur la guerre de guérilla », 1937

La Longue Marche, mentionnée plus haut, est à bien des égards l’exemple paradigmatique de la conception de la profondeur stratégique que Mao articule ici. Dans cette épreuve exténuante, les communistes chinois ont exploité au maximum l’immensité du territoire chinois, comme ils allaient le faire à nouveau après l’invasion japonaise. D’un autre côté, l’applicabilité de ce passage à une enclave côtière assiégée de seulement 40 kilomètres de long et 8 kilomètres de large, avec l’une des densités de population les plus élevées de la planète, n’est peut-être pas immédiatement évidente. Mais si nous examinons le long arc de la lutte palestinienne à de multiples échelles spatiales et temporelles, ce principe entre effectivement en jeu à maintes reprises.

On pourrait soutenir que jusqu’à ce que la première Intifada éclate dans le camp de réfugiés de Jabaliya à Gaza en 1987, les guérilleros palestiniens étaient confrontés à un dilemme inverse de celui décrit par Mao. En d’autres termes, après les coups successifs subis en 1948 et en 1967, la totalité de la Palestine historique était passée sous occupation sioniste, et la quasi-totalité des Palestiniens y ont été soumis à un régime militaire presque indifférencié. Les formations de guérilla organisées n’ont donc plus eu que des zones arrière – principalement des camps de réfugiés au Liban et en Jordanie – et peu ou pas de ligne de front ou de base d’appui à proprement parler en Palestine occupée elle-même. (L’une des rares exceptions, qui témoigne encore une fois du rôle central de Gaza dans la résistance, fut une série de raids parrainés par l’Égypte en provenance du territoire à l’approche de la crise de Suez de 1956 : un lointain précurseur historique du déluge d’Al-Aqsa.)

Au cours de cette période antérieure, les groupes de résistance ont dû adapter de manière créative les préceptes de la guérilla aux conditions de l’exil. Comme le souligne le documentaire de 1971 « Armée rouge-FPLP : Déclaration de guerre mondiale » (sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la quatrième partie) : « Ils ne font aucune distinction entre la ligne de front et l’arrière… pour eux, il n’y a pas de différence entre la guérilla urbaine et la guérilla [rurale]. Les guérilleros urbains apprennent sur le champ de bataille, et des masses de gens font du champ de bataille leur foyer. » À un autre moment du film, un cadre du FPLP explique que « c’est ici, dans les montagnes de Jerash qui s’étendent le long de la frontière entre Israël et la Jordanie, que nous avons choisi de placer notre champ de bataille, pour construire notre base afin de déclencher la guerre et d’étendre la révolution. » Le raisonnement derrière cette décision – construire une base coincée entre deux bastions de l’impérialisme (à l’époque) mutuellement antagonistes – rappelle celui de Mao dans « Pourquoi le pouvoir politique Rouge peut-il exister en Chine ? » (1928) : « Les divisions et les guerres prolongées au sein du régime Blanc fournissent une condition à l’émergence et à la persistance d’une ou plusieurs petites zones Rouges sous la direction du Parti communiste au milieu de l’encerclement du régime Blanc. »

Comme nous l’avons raconté dans la première partie, l’écrasement du soulèvement de Septembre Noir a rendu impossible le maintien de cette fragile position à la frontière entre la Jordanie et la Palestine occupée. Au cours des décennies suivantes, une série de manœuvres militaires et diplomatiques d’Israël et de ses soutiens impérialistes, principalement les États-Unis, ont éliminé une zone arrière après l’autre de manière calculée. Parmi ces manœuvres, citons l’invasion brutale du Liban par Israël en 1982 (où l’OLP avait fui la Jordanie et qu’elle a été forcée de fuir à nouveau à ce moment), suivie de son occupation du sud du Liban de 1985 à 2000 ; et depuis 2011, la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Syrie, qui a accueilli de multiples factions rejetant les accords d’Oslo. Parallèlement à cela, Israël a conclu des accords de normalisation avec l’Égypte en 1979, la Jordanie en 1994 et quatre autres États arabes dans le cadre des accords d’Abraham de 2020, ainsi que la création de l’Autorité palestinienne (AP) en tant que force contre-insurrectionnelle dans les territoires occupés eux-mêmes.

Le « désengagement » unilatéral d’Israël de la bande de Gaza en 2005 semble avoir inversé cette tendance, même si, comme le souligne PYM, il était davantage motivé par la « menace démographique » palestinienne qui pesait sur la présence relativement faible des colons juifs dans la bande. Si les autorités sionistes se sentaient également en sécurité en confiant Gaza à l’AP pour poursuivre la « pacification », elles ont été rapidement désabusées par la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006 et sa prise de contrôle du territoire en 2007, après une tentative de coup d’État avortée menée par le Fatah. Ces événements ont effectivement transformé la bande de Gaza en un territoire libéré de facto et une base d’appui – bien que sous un blocus écrasant – où le Hamas et d’autres factions de la résistance pouvaient, selon les termes de Mao, « s’acquitter de leurs devoirs de formation, d’auto-préservation et de développement ».

La question de savoir si Gaza pouvait être qualifiée de « stratégiquement située » était une toute autre question. Encerclée à l’ouest par la mer Méditerranée (NDLR. sous blocus israélien) et de tous les autres côtés par le blocus conjoint israélo-égyptien, le manque apparent de profondeur stratégique dont jouit la résistance – sans parler de la population civile – a été douloureusement mis en évidence par une succession d’attaques militaires punitives israéliennes en 2008, 2012, 2014 et 2021, donc avant même l’apocalypse de 2023-24.

Sur le papier, il s’agit d’une position bien plus désavantageuse que celle à laquelle a été confrontée toute base révolutionnaire du PCC après la Longue Marche. Yan’an, par exemple, a été choisie comme destination de cette marche ardue en partie en raison de sa proximité avec le front antijaponais et les lignes d’approvisionnement soviétiques (ainsi que celles du reste de la Chine du Nord contrôlée par le KMT après la formation du deuxième Front uni). Et lorsque la guerre civile reprit de plus belle après la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle base du PCC en Mandchourie était directement limitrophe de l’Union soviétique et de la Corée du Nord, ce qui offrait de vastes zones arrière et des lignes d’approvisionnement quasi inépuisables en hommes et en matériel.

Mais il est bien connu, et après le 7 octobre 2023, plus important que jamais auparavant, que la résistance basée à Gaza a compensé son manque flagrant de profondeur stratégique latérale en construisant un réseau de tunnels gargantuesque de 300 à 450 miles de long (selon les dernières estimations israéliennes). En d’autres termes, comme le souligne Justin Podur, ils ont littéralement construit une profondeur stratégique verticale dans le sol. De cette façon, ils compensent non seulement la taille limitée mais aussi d’autres déficiences du terrain physique, comme le note Louis Allday : « La géographie de Gaza manque de zones montagneuses et/ou de forêts denses qui ont été cruciales dans d’autres campagnes de guérilla réussies – le réseau de tunnels remplit désormais efficacement ce rôle. » Max Ajl résume leurs réussites politiques, techniques et stratégiques combinées en des termes qui font écho à ceux de Cabral : « La résistance… a allié engagement idéologique, volonté de se sacrifier pour son peuple et ingéniosité technologique pour créer une capacité armée capable d’affronter une puissance nucléaire depuis des tunnels souterrains, la « base arrière » et la profondeur stratégique physique nécessaire à l’insurrection de guérilla.Le béton, ce sont leurs montagnes. »

En effet, la dévastation quasi totale des infrastructures construites à Gaza – à la fois un sous-produit et une manifestation intentionnelle des objectifs génocidaires d’Israël – a transformé le béton en « montagnes » même au-dessus du sol. Jon Elmer, du programme vidéo Electronic Intifada, a souligné que les forces de résistance utilisent désormais régulièrement les décombres des frappes aériennes israéliennes comme terrain avantageux pour attaquer les troupes d’invasion au sol sous tous les angles. Parfois, elles « traversent même les murs », comme l’ancien chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi s’en vantait autrefois, en traversant des maisons qui n’ont pas encore été vidées de leurs habitants civils, dans sa théorie opérationnelle contre-insurrectionnelle quasi-deleuzienne. Même si les forces israéliennes revendiquent hardiment un « contrôle opérationnel total » sur la majeure partie de la bande de Gaza, en parquant quelque 1,5 million de civils à Rafah pour ce qu’elles croient être une poussée éliminatoire finale, la résistance conserve sa capacité à mener une guérilla de manœuvre même jusqu’à Gaza-ville au nord. Tout comme Mao l’a prescrit, partout elles « convertissent l’arrière de l’ennemi en un front supplémentaire.Ainsi, l’ennemi ne pourra jamais arrêter de se battre. »

L’axe de résistance : encerclement et contre-encerclement

« Si le jeu du weiqi s’étend au monde entier, il existe encore une troisième forme d’encerclement entre nous et l’ennemi, à savoir l’interrelation entre le front d’agression et le front de paix. L’ennemi encercle la Chine, l’Union soviétique, la France et la Tchécoslovaquie avec son front d’agression, tandis que nous contre-encerclons l’Allemagne, le Japon et l’Italie avec notre front de paix. Mais notre encerclement, telle la main de Bouddha, se transformera en la Montagne des Cinq Éléments qui traverse l’Univers, et les Sun Wukong modernes – les agresseurs fascistes – seront finalement ensevelis sous elle, pour ne plus jamais se relever. »

Mao Zedong, « De la guerre prolongée », 1938

Lorsque Mao écrivait ces mots un an avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la guerre de résistance de la Chine contre le Japon pouvait à juste titre être considérée comme l’épicentre de la lutte antifasciste mondiale. Il ne serait pas exagéré de dire que Gaza occupe aujourd’hui cette position. Nous ne pouvons donc ignorer qu’alors que le « front d’agression » sioniste encercle et semble détruire toute possibilité de vie humaine à Gaza, la résistance compense son manque de profondeur stratégique non seulement par une guerre de tunnels mais aussi par son propre « front de paix » : l’Axe de la Résistance. Composé principalement du Hezbollah libanais, du mouvement Ansarallah du Yémen (également connu sous le nom de « Houthis ») et de la Résistance islamique en Irak, les membres non palestiniens de cette alliance ont depuis le 7 octobre 2023 tiré parti de leur situation stratégique et de leur accès aux ressources de l’État – et dans le cas d’Ansarallah, du statut d’État de fait – pour effectuer un contre-encerclement asymétrique d’Israël et de ses soutiens régionaux.

Les activités de la Résistance islamique en Irak illustrent la nature récurrente de l’« encerclement » dans ce contexte. Bien que leur composition soit largement identique à celle des Forces de mobilisation populaire parrainées par l’État irakien, elles ne disposent pas de la puissance de feu à longue portée de leurs alliés et n’ont que rarement pu cibler Israël directement. Mais leur zone d’opération comprend des dizaines de bases militaires US américaines – faisant partie d’un réseau mondial d’environ 800 bases, mais localement assez isolées et exposées. La Résistance islamique a exploité ce fait au maximum compte tenu de ses capacités, en lançant plus de 170 attaques contre des bases US américaines en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre dans une campagne visant à la fois à expulser les forces d’occupation de la région et à augmenter les coûts de leur soutien au génocide israélien. L’une de ces attaques a marqué un coup majeur le 28 janvier 2024 en tuant trois soldats américains sur la base de Tower 22 en Jordanie.

Le Hezbollah occupe une position plus stratégique par rapport à Israël et dispose de plusieurs décennies d’expérience militaire, acquise au cours de ses quinze années de campagne victorieuse pour libérer le sud du Liban et de la défaite historique qu’il a asséné à l’ennemi lors d’une nouvelle invasion israélienne en 2006. Depuis le 8 octobre, soit un jour seulement après le déluge d’Al-Aqsa, le Hezbollah a, selon ses propres calculs, lancé plus d’un millier d’opérations transfrontalières, principalement contre des bases militaires, des postes de surveillance et des colonies israéliennes dans le nord de ce que le hezbollah appelle « la Palestine occupée », celle de 1948. Selon les déclarations du secrétaire général Hassan Nasrallah du 5 janvier et du 4 février, le Hezbollah a ainsi forcé l’évacuation de 230 000 colons du nord de la Palestine occupée ; immobilisé 120 000 soldats israéliens au sol et la moitié de sa marine et de son aviation, les rendant indisponibles pour l’assaut sur Gaza, et infligé plus de 2 000 victimes directes. Selon un récent sondage, 60% des Libanais estiment que « la présence de la résistance, la démonstration de sa force croissante et la révélation d’un aspect important de ces capacités lors des confrontations actuelles » sont responsables de la prévention d’une attaque israélienne globale contre tout le pays.

L’intervention la plus créative et la plus improbable est toutefois venue d’Ansarallah du Yémen, les autorités gouvernantes de facto d’un pays qui a lui-même subi huit ans de siège et de bombardements incessants de la part des forces saoudiennes et émiraties soutenues par les États-Unis. Depuis le 18 novembre, date à laquelle ils ont arraisonné et capturé de manière sensationnelle le navire Galaxy Leader, ils ont imposé un blocus aux navires à destination ou en lien avec Israël via le détroit de Bab al-Mandeb à l’extrémité sud de la mer Rouge. Au total, Ansarallah affirme avoir ciblé au moins 48 navires affiliés à Israël (ou aux États-Unis et au Royaume-Uni, depuis que ce dernier a commencé à lancer des frappes aériennes conjointes sur le Yémen le 11 janvier) et s’est engagé à continuer jusqu’à la fin du siège israélien de Gaza. Contrairement aux récits condescendants des Occidentaux qui décrivent leurs actions comme de simples actes de piraterie, Max Ajl souligne que « les forces armées yéménites se considèrent comme menant une guerre de mobilisation populaire de masse, basée sur le durcissement idéologique des troupes et des tactiques sophistiquées pour neutraliser la supériorité technologique, apprises lors de leur apprentissage auprès du Hezbollah ».

Dans un écho ironique à la pratique de « conformité excessive » des entreprises aux sanctions américaines contre l’Iran et Cuba, quatre des cinq plus grandes compagnies maritimes du monde ont entièrement suspendu leurs lignes dans la mer Rouge. Le volume de fret transitant par la mer Rouge a chuté de 80 % par rapport aux niveaux d’avant la crise selon l’indicateur commercial de Kiel ; le trafic, en particulier dans le port d’Eilat dans le sud d’Israël, a chuté de 85 %. Étant donné son rôle central dans le commerce mondial, une grande attention s’est sans surprise portée sur le positionnement de la Chine. Le rejet public des demandes américaines de rejoindre l’infortunée « Opération Gardien de la prospérité » et sa condamnation de l’agression unilatérale contre le Yémen ne sont probablement pas sans rapport avec la tendance croissante des navires à signaler « équipage entièrement chinois » pour éviter d’être pris pour cible par Ansarallah. Pendant ce temps, la compagnie maritime publique COSCO a complètement interrompu son trafic vers les ports israéliens, suivant les traces de sa filiale hongkongaise OOCL et du refus d’Evergreen, basé à Taiwan, de prendre en charge les cargaisons israéliennes.

Selon l’historienne Amal Saad, l’Axe de la Résistance a ainsi réussi à imposer à Israël une équation stratégique entièrement nouvelle, du même type, à la suite du 7 octobre : « déplacement pour déplacement » dans le cas du Hezbollah, et « siège pour siège » pour Ansarallah. Ensemble, ces éléments constituent un contre-encerclement régional qui annule partiellement toute profondeur stratégique dont Israël pourrait bénéficier vis-à-vis de Gaza seul, même avec la collusion active de ses voisins, l’Égypte et la Jordanie. Khalil Harb souligne le caractère inédit de cette conjoncture stratégique : « Pour la première fois en 76 ans d’histoire… l’État occupant est aujourd’hui aux prises avec des zones tampons à l’intérieur d’Israël. »

L’un des reproches les plus courants adressés par l’Occident à l’Axe est que ses différents membres agissent essentiellement comme mandataires de leur principal État commanditaire, la République islamique d’Iran. Leur pratique opérationnelle réelle depuis le 7 octobre a réfuté de manière concluante cette accusation. Dans un discours prononcé le 3 janvier à l’occasion de l’anniversaire du martyre de Qassem Soleimani, Hassan Nasrallah a souligné que le défunt commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique avait toujours poussé les factions de la résistance à éviter la dépendance à l’égard de l’Iran et à atteindre l’autosuffisance matérielle et l’autonomie opérationnelle – objectifs qui ont désormais été atteints. « Dans cette grande vision », a-t-il noté, « personne ne commande à un autre. Nous discutons. Nous partageons des opinions. Nous apprenons les uns des autres. Mais chacun décide de sa propre voie dans son propre pays en fonction de ce qui est bon pour son pays. »

D’un point de vue technique, note Max Ajl, « les armes et la formation iraniennes sont gratuites, ce qui représente la possibilité d’accès aux armes pour les pauvres. En effet, leurs plans sont souvent en accès libre ou partagés librement par l’Iran avec ses partenaires étatiques et sous-étatiques. » Cette dynamique contraste fortement avec la dépendance que les États-Unis imposent à la plupart de leurs vassaux du Sud global (en particulier dans la région, par exemple l’Égypte et l’Arabie saoudite) en tant que marchés captifs pour son industrie d’armement nationale. Cette approche ressemble vaguement, quoique sous une forme encore moins transactionnelle, aux efforts actifs de la Chine pour promouvoir l’industrialisation et l’extension de la chaîne de valeur de ses partenaires de l’initiative Belt and Road. En effet, Matteo Capasso a démontré de manière convaincante que la plus grande contribution matérielle de la Chine à la résistance palestinienne aujourd’hui est l’approfondissement du commerce bilatéral avec l’Iran, permettant au pays d’aider ses partenaires de l’Axe à développer leurs capacités autonomes même sous un régime vicieux de sanctions américaines.

En Palestine même, cette forme essentiellement décentralisée de résistance coordonnée s’est reflétée dans « l’unité des champs » entre Gaza, la Cisjordanie et les territoires de 1948. Avec l’Intifada de l’unité de mai 2021, « pour la première fois depuis près de deux décennies, la résistance palestinienne, qu’elle soit armée ou non, n’était plus confinée à une seule enclave territoriale ». Malheureusement, ce volume de résistance ouverte dans la Palestine de 1948 n’a pas été égalé depuis le 7 octobre, en raison de la dépolitisation et de la normalisation au sein de presque toutes les formations palestiniennes nominalement légales. Mais l’année 2023 a été témoin d’une augmentation remarquable de 350 % des opérations de résistance en Cisjordanie par rapport à l’année précédente, passant de 170 à 608.

En ce qui concerne l’unité des champs, dans des termes qui s’appliquent également à la pratique régionale plus large de l’Axe de la Résistance depuis le 7 octobre, Abdaljawad Omar remarque à juste titre que :

« Cette ambiguïté signifie que l’État occupant doit concevoir ses opérations militaires en tenant compte de la possibilité que toute petite confrontation se transforme en une guerre régionale sur plusieurs fronts.En même temps, le manque de clarté du concept donne lieu à des échappatoires, de telle sorte que la résistance détermine quand intervenir, quelles sont ses lignes rouges, quand la réponse sera large et venant de toutes les zones géographiques, quand elle sera limitée et venant d’un endroit spécifique, ou quand il n’y aura pas de réponse du tout. »

Partie III : Briser les murs, construire des pare-feu et briser le siège numérique

Dans la partie précédente, nous avons exploré l’Axe de la Résistance et sa quête d’autosuffisance matérielle, ainsi que l’analyse incisive de Basel al-Araj, inspirée de Mao, de la guerre asymétrique contre un ennemi technologiquement supérieur. En nous appuyant sur ces bases, nous nous tournons maintenant vers deux facettes intentionnellement sous-estimées ou mal rapportées de la conjoncture actuelle :

1. Les innovations technologiques souveraines développées par la résistance palestinienne dans les conditions de siège à Gaza, en particulier dans les domaines de l’armement, du contre-espionnage et de la contre-surveillance, et de la guerre de l’information ; et

2. Comment celles-ci sont rendues possibles, renforcées et amplifiées par le propre projet de développement technologique souverain de la Chine et de déconnexion des monopoles numériques occidentaux – une cible d’opprobre renouvelée depuis le début de la guerre.

Ces deux phénomènes sont des manifestations, dans des circonstances très différentes, de ce que Max Ajl décrit dans le contexte de l’Axe de la Résistance comme « la relation dialectique entre la modernisation technologique, l’industrialisation défensive et la capacité défensive armée pour sécuriser l’espace de reproduction élargie dans les États-nations périphériques ou en difficulté ».

Depuis le 7 octobre, les Brigades al-Qassam (la branche armée du Hamas) diffusent un flux quasi quotidien de vidéos montrant une gamme impressionnante d’armes développées localement. La plupart montrent leur utilisation en combat actif, tandis que certaines montrent des aspects choisis du processus de développement, de fabrication et/ou de test. L’exemple le plus paradigmatique – et de loin le plus visible du point de vue privilégié des colons israéliens, surtout avant le 7 octobre – est peut-être la montée en puissance vertigineuse des roquettes du Hamas. Celles-ci ont évolué de la première génération de roquettes Qassam Q-12, qui avait une portée maximale d’environ 12 kilomètres, à la toute récente Ayyash-250, dont la portée de 250 kilomètres met à portée de main la quasi-totalité de la Palestine occupée.

D’autres armes produites localement ont fait de fréquentes apparitions dans les combats terrestres ; la plupart ont été ingénieusement adaptées sur la base de modèles antérieurs d’alliés passés et présents de la résistance palestinienne. La grenade antichar Yassin, par exemple, est basée sur un modèle soviétique modifié et apparaît dans presque toutes les vidéos de combat Qassam. Le pénétrateur formé par explosion Shawaz, spécialement conçu pour pénétrer le blindage renforcé des véhicules israéliens, serait inspiré des dispositifs utilisés par la résistance irakienne contre l’occupation américaine de 2003 à 2011. Et le fusil de précision al-Ghoul, dont la fabrication et les tests figurent en bonne place dans une vidéo Qassam de fin décembre, est basé sur le modèle iranien AM50 Sayyad.

Les noms de bon nombre de ces armes revêtent une grande importance historique. Izz ad-Din al-Qassam, le religieux révolutionnaire à l’origine de la Grande Révolte de 1936-39, a donné son nom aux Brigades et à plusieurs générations de leurs roquettes emblématiques. Cheikh Ahmed Yassin a cofondé le Hamas en 1987. Et Yahya Ayyash et Adnan al-Ghoul étaient tous deux d’éminents ingénieurs qui ont été les pionniers des programmes de développement de bombes et de missiles des Brigades Qassam, martyrisés respectivement en 1996 et 2004. Les prouesses techniques de l’organisation ne sont pas le fruit du hasard : comme le souligne Abd el Jawad Omar, elles sont en réalité le produit d’un conservatisme religieux qui peut paraître paradoxal aux observateurs occidentaux, étant donné la forte association de la science et de la technologie avec la laïcité depuis la fin des Lumières. Dans le contexte palestinien, le Hamas considérait les sciences humaines et sociales (à juste titre) comme des vecteurs d’influence occidentale et des bastions de la gauche politique, et orientait donc préférentiellement ses cadres étudiants vers l’ingénierie et les sciences « dures ».

Cette décision remarquablement prémonitoire a précédé de plusieurs décennies la prise de contrôle du Hamas et le siège israélien de Gaza, qui ont respectivement permis et nécessité le développement d’une industrie d’armement locale aussi étendue. Dans sa logique et sa prévoyance, nous pouvons trouver des échos lointains mais convaincants dans les stratégies de développement poursuivies par la Chine au cours des dernières décennies. Par exemple, les Quatre Modernisations (dans l’agriculture, l’industrie, la défense et la science et la technologie), proposées par Zhou Enlai en 1963 et officiellement adoptées en 1977, ont fixé une direction technocratique pour les réformes de Deng Xiaoping après le bouleversement idéologique d’ « ultra-gauche » de la Révolution culturelle. Plus récemment, nous pouvons observer un parallèle intrigant avec l’influence croissante dans le discours en ligne chinois du soi-disant « Parti industriel », qui prône le développementalisme technologique « pur » comme une alternative nominalement non idéologique à la fois à la gauche maoïste et à la nouvelle gauche chinoise, et à la droite libérale (qu’il catégorise toutes deux de manière péjorative comme le « Parti sentimental »).

L’industrie d’armement de Gaza se caractérise également par l’ingéniosité de ses approvisionnements en matériaux recyclés provenant d’ennemis coloniaux anciens et actuels. Un documentaire d’Al-Jazeera de 2020 a notamment révélé que les Brigades Qassam recyclaient régulièrement des obus non explosés provenant de précédentes campagnes de bombardement israéliennes, et même de navires de guerre britanniques coulés au large de Gaza pendant la Première Guerre mondiale. Elles ont également produit des douilles de roquettes à l’aide de tuyaux installés pendant l’occupation d’avant 2005 pour siphonner vers Israël l’eau provenant de l’aquifère fortement épuisé de Gaza. Selon un récent rapport du New York Times, les services de renseignement israéliens estiment que « les munitions non explosées sont une source principale d’explosifs pour le Hamas », en particulier ceux utilisés avec des effets dévastateurs le 7 octobre. Entre ce recyclage et l’expropriation pure et simple des bases israéliennes, admettent-ils, « nous alimentons nos ennemis avec nos propres armes ».

À cet égard, nous pouvons également discerner une ironie historique qui rappelle l’expérience chinoise. Dans la phase finale de la guerre civile, l’Armée populaire de libération naissante s’est emparée d’armes américaines d’une valeur de plusieurs milliards de dollars fournies au KMT ; un vétéran a rappelé que « près de 95 % » des armes présentées lors du défilé de la victoire de 1949 étaient de fabrication occidentale ou japonaise. Au cours des décennies suivantes, la Chine s’est appuyée sur les modèles soviétiques pour fonder une industrie d’armement nationale qu’elle a finalement utilisée pour se défendre contre une éventuelle attaque soviétique. Avec l’essor vertigineux et l’effondrement tout aussi dramatique des relations avec les États-Unis, ce cycle s’est ensuite répété avec des prototypes occidentaux – en partie achetés en Israël même, comme nous l’avons noté dans la première partie, en raison de tests de combat fiables contre les systèmes soviétiques.

Ces avancées dans la production d’armes de résistance – aussi miraculeuses soient-elles, en particulier dans les conditions extrêmes de dépendance technologique et de sous-développement de Gaza, même avant le 7 octobre – ne pouvaient évidemment pas rivaliser avec celles de l’ennemi. En effet, Israël s’est depuis longtemps distingué non seulement comme le seul État doté de l’arme nucléaire de la région et de loin le plus grand bénéficiaire de l’aide militaire américaine au monde, mais aussi comme une « nation start-up » autoproclamée à la pointe de la surveillance de haute technologie, de la guerre de l’information, de la contre-insurrection et de l’automatisation des massacres. Tout aussi cruciales pour le succès du déluge d’Al-Aqsa que les propres capacités du Hamas ont été ses efforts pour les dissimuler et pour neutraliser les avantages d’Israël en cultivant un faux sentiment de sécurité dans sa propre domination technologique insurmontable.

Nulle part le régime sioniste ne s’est vu plus humilié pour cette arrogance coloniale que lors de la désactivation simultanée du Dôme de Fer et du « mur intelligent » de Gaza, le 7 octobre 2023. Au cours d’une opération conjointe menée simultanément dans plus de trente endroits différents, le premier a été submergé par des tirs de roquettes, qui « ont couvert le bruit des tirs des snipers du Hamas, qui ont tiré sur la chaîne de caméras sur la barrière frontalière, et des explosions de plus de 100 drones télécommandés du Hamas, qui ont détruit des miradors ». Après la percée du mur, les renseignements des Brigades Qassam étaient si précis qu’en une heure, elles avaient envahi huit bases militaires, dont celle abritant l’unité d’élite du renseignement des signaux 8 200. À chaque endroit, leur première mesure a été de couper les communications, dans un renversement poétique des coupures de courant qu’Israël a si régulièrement infligées à Gaza avant et depuis.

Ces coupures de courant n’étaient qu’une manifestation du contrôle quasi total d’Israël sur le système de communication de Gaza et de son dé-développement intentionnel. Comme l’écrit Nour Naim dans son essai « L’intelligence artificielle comme outil de restauration des droits des Palestiniens » (dans Gaza Writes Back, 2021) : « La dépendance de l’infrastructure palestinienne à l’égard de l’infrastructure israélienne, qu’il s’agisse d’internet, de lignes fixes ou de communications cellulaires, a donné à Israël, en tant que puissance occupante, d’énormes capacités de surveillance. » Afin de dissimuler les années de préparation qui ont jeté les bases du 7 octobre, la résistance s’est adaptée en conséquence d’une manière qui a exploité le techno-solutionnisme narcissique d’Israël lui-même. Comme le rapporte le Financial Times, « le Hamas a maintenu sa sécurité opérationnelle en revenant à « l’âge de pierre » et en utilisant des lignes téléphoniques câblées tout en évitant les appareils piratables ou émettant une signature électronique. »

Ailleurs dans son essai, Naim note que « tandis qu’Israël utilise la technologie 5G et se prépare à la 6G, les restrictions israéliennes limitent les habitants de Gaza à la 2G ». Cette pratique rappelle les efforts largement infructueux des États-Unis pour contrecarrer le déploiement à grande échelle de l’infrastructure 5G par l’entreprise chinoise Huawei, en particulier dans l’ensemble du Sud global. Leur campagne parallèle pour forcer Huawei à quitter au moins les marchés occidentaux des smartphones par le biais de sanctions et de contrôles des exportations s’est avérée plutôt réussie. Comme dans le cas d’Israël – bien qu’avec des méthodes moins extrêmes et une portée plus mondiale – les deux mesures visaient de manière assez transparente à dé-développer un ennemi tout en préservant les capacités de surveillance américaines sur ses marchés d’exportation captifs. (Il est amusant de constater que le manque d’expérience occidentale directe avec les téléphones Huawei a conduit à des spéculations infondées selon lesquelles le Hamas les aurait utilisés pour échapper à la surveillance israélienne – un argument marketing incroyable si seulement c’était vrai !)

A la suite de la débâcle totale subie par l’ensemble de l’appareil d’État israélien le 7 octobre 2023, divers récits disculpatoires ont surgi afin d’absoudre les principaux acteurs de toute responsabilité. L’une des affirmations lancées dans le New York Times par des responsables « dissidents » intéressés, et qui a néanmoins une certaine validité, est que Benjamin Netanyahou a intentionnellement contribué à « soutenir » l’administration du Hamas à Gaza pendant la majeure partie de son mandat. Selon cette affirmation, il espérait que l’organisation « se concentrerait sur le gouvernement, et non sur le combat », creusant ainsi la fracture politique avec la Cisjordanie dirigée par le Fatah et excluant la possibilité d’un État palestinien viable. Le Hamas, pour sa part, s’est parfaitement contenté de paraître « contenu » tout en utilisant la marge de manœuvre ainsi acquise pour planifier « le déluge d’Al-Aqsa ».

On retrouve ici un parallèle vague mais convaincant avec la Chine, en particulier la stratégie américaine d’« engagement » qui a débuté avec le rapprochement du président Nixon au début des années 1970. L’objectif était d’approfondir la division sino-soviétique déjà terminale au sein du camp socialiste, d’enrôler directement la RPC dans un bloc antisoviétique dirigé par les États-Unis et de la contenir dans un avenir prévisible à la périphérie du système mondial capitaliste. La Chine, à l’inverse, semble avoir adhéré à ce plan tout en poursuivant consciencieusement une stratégie complémentaire consistant à « cacher sa force et à attendre son heure » (韬光养晦) – avec des résultats qui sont désormais évidents pour tous.

Par ailleurs, selon l’article du New York Times susmentionné, l’une des formes concrètes d’aide que Netanyahou aurait apportée aurait consisté à dissimuler une « opération de blanchiment d’argent pour le Hamas menée par l’intermédiaire de la Banque de Chine ». Il s’agit d’une illustration, au début des années 2010, de ce qui est devenu depuis le 7 octobre 2023 une véritable industrie de récits dans les médias occidentaux accusant la Chine de soutenir matériellement la résistance palestinienne. Pour la gauche anti-impérialiste, de telles histoires peuvent servir de forme de réalisation de vœux pieux, mais nous devons bien sûr reconnaître leur fonction essentiellement sinophobe dans un environnement idéologique qui, normativement et juridiquement, assimile la résistance à un « terrorisme » de nature clairement « antisémite ».

Sur le fond, il existe de fortes indications selon lesquelles de nombreux drones relativement bon marché utilisés pour neutraliser le « mur intelligent » de Gaza le 7 octobre provenaient du fabricant commercial chinois DJI. Si cela est vrai, comme cela semble hautement plausible, cela témoigne simplement des économies d’échelle de la Chine et des effets niveleurs transformateurs de la guerre asymétrique des drones en général – également mis en évidence par l’utilisation célèbre par Ansarallah de drones à 2 000 dollars, dont l’US Navy a besoin d’un missile à 2 millions de dollars pour intercepter chacun. Une dynamique similaire est à l’œuvre avec les reportages de la chaîne de télévision israélienne N12 affirmant que l’armée d’occupation avait découvert une « cache massive d’armes de fabrication chinoise utilisées par les militants du Hamas à Gaza ». Même cette source très douteuse a admis que l’origine de cet arsenal présumé était très probablement le vaste marché d’occasion et/ou noir plutôt qu’une fourniture directe approuvée par l’État chinois.

De manière plus spéculative, le célèbre « observateur de la Chine » israélien Tuvia Gering a suggéré que les missiles balistiques anti-navires d’Ansarallah sont basés sur un modèle chinois vieux de plusieurs décennies, le HQ-2, adapté par l’Iran en Fateh-110 et fourni au Yémen sous une forme modifiée sous le nom de Khalij Fars-2. (Il tire cette évaluation d’un « analyste militaire » chinois autoproclamé sur Douyin dont les qualifications réelles sont en question.) Quoi qu’il en soit, la marine américaine a affirmé qu’Ansarallah est la première entité à utiliser de tels missiles au combat. Si tel est le cas, cela rejoindrait le « premier exemple connu de combat se déroulant dans l’espace » comme une étape technologique des plus improbables du Yémen, le pays le plus pauvre de la région arabe et l’un des seuls gouvernements d’État de facto au monde agissant pleinement sur ses obligations en vertu de la Convention sur le Génocide.

D’autres reportages dans les médias israéliens soulignent la perception croissante d’une « menace sécuritaire » provenant de l’implication économique considérable du pays avec la Chine, une conséquence ironique de la volonté de cette dernière de normaliser complètement ses relations depuis les années 1990. L’un de ces reportages affirme que les entreprises d’électronique israéliennes sont confrontées depuis le 7 octobre 2023 à des « obstacles bureaucratiques » considérablement accrus de la part de fournisseurs basés en RPC : « Les Chinois nous imposent une sorte de sanction. Ils ne le déclarent pas officiellement, mais ils retardent les livraisons vers Israël. » Un cofondateur de l’unité cybernétique du Shin Bet (espionnage israélien) a également averti que « lorsque le moment sera venu, la Chine pourra peut-être arrêter les opérations d’infrastructures critiques en Israël », comme le port de Haïfa, exploité par la Chine.

Dans le contexte politique intérieur répressif des États-Unis, un récit plus insidieux a émergé, qui voit une main de fer chinoise derrière l’élan massif et soutenu de solidarité populaire avec la Palestine. Cela s’est traduit par d’innombrables grèves et sit-in sur les campus, des arrêts de circulation spectaculaires, des actions directes visant les fabricants d’armes et d’autres institutions complices du génocide sioniste, et des mobilisations de masse, dont deux marches à Washington D.C., qui ont attiré 300 000 à 500 000 personnes. Dès octobre 2023, l’ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a été enregistrée en train de dire aux manifestants pro-cessez-le-feu de « retourner en Chine où se trouve leur quartier général » – faisant référence à un article notoire du New York Times d’août qui a dénoncé de nombreuses organisations anti-impérialistes comme des groupes de façade du PCC, y compris les organisateurs de manifestations Code Pink.