Dans les couloirs des institutions européennes, les lobbies dictent souvent le tempo. En braquant la lumière sur leurs activités, Chloé Mikolajczak se bat pour que la justice sociale et environnementale ne soient pas sacrifiées.

Par Alexandre REZA-KOKABI & Stéphane DUBROMEL (photographies).

Bruxelles (Belgique), reportage

Un passage piéton arc-en-ciel s’étire sur l’asphalte de la place du Luxembourg. Chloé Mikolajczak le franchit d’un pas vif. Face à elle, le bâtiment Altiero-Spinelli, siège du Parlement européen à Bruxelles, dresse ses parois vitrées et ses passerelles suspendues, comme un décor de science-fiction où se nouent des stratégies et se scellent des compromis aux répercussions bien réelles pour des millions d’Européens.

Au pied des piliers, des assistants parlementaires défilent, leurs badges bleus se balançant au bout d’un cordon assorti. Les yeux rivés à leur téléphone, ils ne remarquent pas le passage incongru d’un chien en déambulateur, ni l’homme lancé à toute vitesse en trottinette, avec son chat la tête au vent, installé dans un sac de sport rouge — il ne lui manquerait plus qu’une paire de lunettes de soleil.

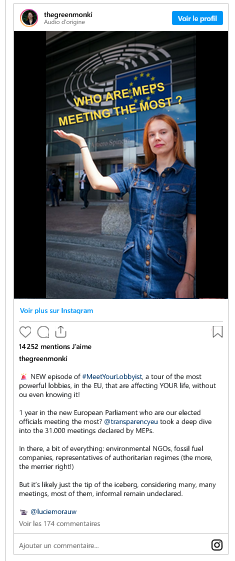

Lucie Morauw, vidéaste, ajuste le micro-cravate sur la robe en jean de Chloé. L’activiste prend une inspiration, sourit à la caméra, puis s’élance : « Bienvenue dans un nouvel épisode de Meet Your Lobbyist, un tour des lobbies les plus puissants d’Europe, qui influencent VOTRE vie sans même que vous ne le sachiez », dit-elle en anglais, la langue que cette franco-belge utilise dans ses vidéos publiées sur Instagram et qu’elle manie avec aisance.

Acronymes opaques et alliances discrètes

À partir de son texte, pianoté sur smartphone, elle improvise des scènes, passe de l’ombre à la lumière en mimant un éventail (« C’est l’été et il fait chaud en Europe »), joue un lobbyiste qui poursuit les décideurs jusqu’à la machine à café : « Donnez-moi l’Oscar ! » lance-t-elle en riant. Puis reprend son sérieux et continue. En quelques phrases, elle dresse la carte d’une Europe où les textes de loi sont méthodiquement affaiblis par les industriels. Acronymes opaques, alliances discrètes, amendements stratégiques : tout s’imbrique dans son discours clair, porté par un ton enjoué, souriant, mais ferme.

À 32 ans, Chloé cible ces structures au nom abstrait qui façonnent les politiques publiques dans l’ombre : le Cefic, qui représente l’industrie chimique et a réussi à retarder l’adoption d’une loi cruciale pour la protection de la santé des européens, le réglement Reach ; ou un cabinet de conseil qui travaille à la fois pour l’agence de la Commission chargée d’évaluer la suppression progressive des PFAS… et pour l’industrie qui lutte contre la suppression de ces polluants éternels.

« Ces structures sont rarement connues du grand public. Et elles tiennent à le rester », glisse-t-elle. Les FuelsEurope et autres BusinessEurope cachent autant de coalitions de géants comme TotalEnergies, BASF et Shell, qui défendent ainsi leurs intérêts contre ceux du plus grand nombre, tout en préservant leur image.

Ses vidéos cherchent à créer une contre-histoire : ironie, clarté, données sourcées. « Si les gens ressortent en se disant juste : “Ah ouais, je savais pas”, c’est déjà une victoire. »

Chloé Mikolajczak ne prétend pas « enquêter » au sens journalistique, mais pratique une veille méthodique. « Je lis les amendements, je regarde qui les a proposés, je compare avec les positions des groupes industriels. Je croise avec des articles de presse et les travaux d’ONG. Ce n’est pas hyper sexy, mais ça montre comment les textes sont vidés de leur sens. » De ce travail fastidieux, elle extrait l’essentiel pour en faire des vidéos de trois minutes, ciselées et accessibles.

« Ce qu’on veut, c’est qu’ils se sentent vus »

À Bruxelles, près de 1,5 milliard d’euros sont dépensés chaque année pour le lobbying, d’après les calculs réalisés par le quotidien italien Corriere della Sera en 2019. Cette activité y est exercée par 25 000 à 40 000 professionnels — un chiffre difficile à estimer, car il n’est pas obligatoire de se déclarer comme lobbyiste à Bruxelles —, en grande majorité au service d’intérêts commerciaux. « Ce qu’on veut, c’est qu’ils se sentent vus », dit l’activiste.

Certaines organisations réagissent dès la publication des vidéos : messages sur LinkedIn, demandes de rendez-vous, éléments de langage coordonnés. « Dans certains cas, on sait qu’il y a eu des réunions de crise », dit-elle, attablée dans un café de la rue de Trèves, au cœur du quartier européen.

Geek de l’Union européenne

Elle est moins à l’aise lorsqu’il s’agit d’évoquer sa vie privée. « Pas fan » de parler de sa famille. Pas convaincue non plus que son parcours ait connu « des formes de bascule hyper claires », plutôt une suite de petites prises de conscience.

Voici ce que l’on sait : née à Bruxelles, Chloé a grandi à Paris, auprès de sa mère. Pas vraiment de militantisme à la maison, mais une sensibilité précoce à l’injustice. « J’étais toujours déléguée de classe, je voulais défendre mes camarades. »

Jeune adulte, les reportages sur l’huile de palme l’ont bousculée : derrière les pots de Nutella, les forêts rasées, les populations déplacées, les orangs-outans chassés de leur habitat. « Ça m’a profondément marquée. » Dès lors, elle n’a plus lâché le fil : déforestation, espèces menacées, droits des communautés.

« Elle a la faculté de rendre la complexité du fonctionnement de l’UE abordable »

Ses études de droit européen à Paris, puis à Bruxelles, où elle s’est posée, l’ont plongée dans les rouages institutionnels. Elle se définit maintenant comme une « EU nerd », une geek de l’Union européenne, capable de passer neuf heures à tenter de comprendre le nouveau budget communautaire. Elle a travaillé et travaille encore dans le monde des ONG, a mené des campagnes, enchaîne les engagements féministes et climatiques. En 2024, elle a cofondé The Bridge, un collectif destiné à relier les activistes à travers l’Europe et à « rendre les institutions européennes plus lisibles et accessibles aux jeunes citoyen·es ».

Lucie Morauw, avec qui elle a cofondé le collectif, trouve son travail « impressionnant » : « Elle a la faculté de rendre la complexité du fonctionnement de l’Union européenne — et ce qui gravite autour — abordable au plus grand nombre. »

Secouer les institutions

Pour Chloé, l’Union européenne est au fond « comme une pote qui part un peu en vrille, alors il faut organiser une intervention pour la sauver ». Elle en connaît les rouages. Elle sait aussi où ça bloque : « La fracture complète du lien qui unit les décideurs et les institutions européennes aux citoyens, qui laisse le champ libre aux lobbies. »

Elle cite la directive sur le devoir de vigilance, censée responsabiliser les entreprises sur les atteintes aux droits humains et à l’environnement : adoptée, puis affaiblie avant même son entrée en vigueur. « Sur certaines propositions de réécriture, au moment du projet [de loi] omnibus, 70 % des demandes de certains lobbies ont été reprises ! » déplore-t-elle.

Lire aussi : L’Europe s’apprête à détricoter ses engagements écologiques

Ses vidéos, montées maison, sont financées par une association sans but lucratif, quelques fondations et un soutien citoyen modeste. Pas de plateau, pas de budget marketing, mais une stratégie : occuper le terrain des réseaux sociaux — elle est suivie par près de 94 000 personnes sur son compte Instagram The Green Monki — désormais saturé par d’autres. « L’extrême droite sait très bien utiliser les réseaux sociaux. Il faut qu’on le fasse aussi. »

« On voit des reculs partout »

Depuis les élections européennes de 2024, l’extrême droite a gagné du terrain. En s’alliant ponctuellement avec les conservateurs du PPE, elle forme une majorité informelle sur certains textes. Chloé en décrit les effets : attaques contre les ONG, affaiblissement des lois environnementales, intimidations ciblées. « On voit des reculs partout », dit-elle. Elle suit de près les positions des élus d’extrême droite : « Ils se disent antisystème, mais défendent les mêmes lobbies, avec encore plus d’ardeur. »

Lire aussi : Au Parlement européen, « une alliance droite-extrême droite dirigée contre la planète »

La prochaine série portera sur les milliardaires et les financements politiques, dans la continuité de ses travaux sur les réseaux d’influence qui irriguent Bruxelles. Elle se définit comme une occupante des zones grises : « Je ne suis pas une ONG, je ne suis pas une institution. Je peux occuper un espace que les autres ne peuvent pas. »

Un pied dans la lutte, un œil sur l’avenir

Quand on s’expose autant, l’usure guette : haine en ligne, fatigue mentale. Pour déconnecter, elle peut compter sur sa « boule d’amour », sa chienne Bouboule, née dans une « usine à chiots » et rescapée d’un trafic d’animaux. Une présence qui sert de soupape.

Et après ? « Pour l’instant », elle ne pense pas à une candidature politique — c’est nous qui lui avons posé la question, après l’avoir vue participer à la campagne de Marie Toussaint, tête de liste des écologistes français pour les élections européennes de 2024. Mais aujourd’hui, elle rêve surtout d’un habitat collectif en pleine nature. « C’est absurde : on milite pour un monde plus vivable et on passe nos journées dans des villes ultradenses, sans voir la mer, sans voir la montagne. »

En attendant, elle continue. Cherchant les fissures dans l’architecture institutionnelle, pour y glisser un contre-récit. Non pas pour dire que tout est foutu. Mais pour rappeler, encore et encore, que ce qui se joue ici regarde 450 millions de personnes. Et qu’en démocratie, la première chose à faire, c’est de savoir qui parle à qui.

°°°

Source: https://reporterre.net/Chloe-Mikolajczak-l-activiste-qui-demasque-les-lobbies-a-Bruxelles

URL De cet article: https://reporterre.net/Chloe-Mikolajczak-l-activiste-qui-demasque-les-lobbies-a-Bruxelles