Le discours anxiogène de François Bayrou sur l’endettement de la France vise à justifier une politique d’austérité, explique l’économiste Thomas Porcher, qui déconstruit le mythe autour de la dette.

Entretien réalisé par Vincent LUCCHESE.

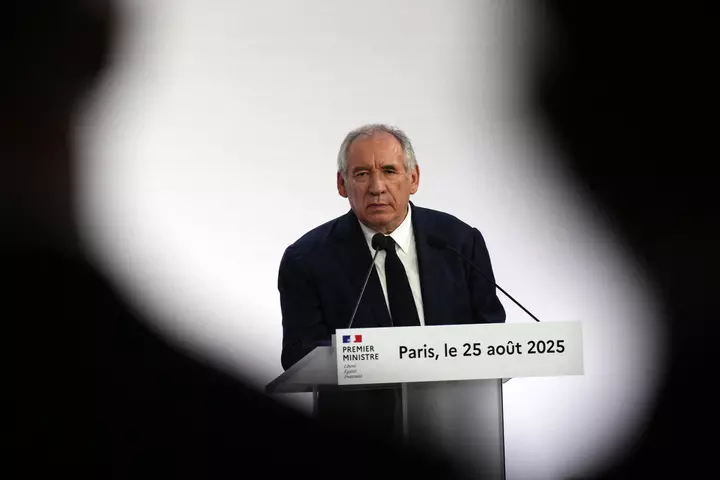

Le Premier ministre, François Bayrou, a annoncé le 25 août qu’il engagera le 8 septembre la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire. Il entend ainsi défendre le budget d’austérité forte qu’il a présenté pour 2026, au nom de la gravité de l’endettement et du déficit de l’État.

Un argument fallacieux pour l’économiste Thomas Porcher, membre de l’association Les Économistes atterrés et auteur de la BD L’Économie pour les 99 % (éd. Stock, 2024), à qui Reporterre a demandé quelles pourraient être les alternatives à ce budget délétère pour l’écologie.

Reporterre — La France est-elle au bord du gouffre à cause de sa dette publique, comme le clame le Premier ministre ?

Thomas Porcher — François Bayrou est alarmiste depuis des mois. Il expliquait déjà en juillet que le pays était en danger de mort. Il a continué sur sa lancée hier [lors de sa conférence de presse le 25 août] en parlant du danger du surendettement. Le Premier ministre est dans une logique de dramatisation pour créer un effet de sidération et pour que les gens acceptent des réformes brutales.

Cela fait des années, avec Les Économistes atterrés, que l’on tente de déconstruire le mythe construit autour de la dette. On nous alarme avec le niveau de la dette publique qui a atteint 114 % du PIB [produit intérieur brut], mais comparer une dette, qui est un stock, au PIB qui est un flux, qui correspond à la richesse produite chaque année par le pays, n’a aucun sens.

On nous parle de la dette de l’État dans les mêmes termes que la dette des ménages, mais là non plus, cela n’a aucun sens, l’État ne fonctionne pas du tout comme des personnes physiques. Et quand bien même : si l’on compare l’endettement immobilier d’un ménage rapporté à ce qu’il gagne chaque année, comme on le fait pour le pays, on pourrait dire que les ménages sont endettés à hauteur de 400 ou 500 % de leur salaire annuel, sans que cela ne pose problème. On voit bien que ces chiffres n’ont pas de sens.

Le vrai problème n’est pas le niveau de la dette, mais le taux d’intérêt de cette dette. C’est-à-dire le coût de l’emprunt. Il est vrai que ce taux a légèrement augmenté, mais il reste bien plus faible que celui des États-Unis, par exemple, et de celui qui était le nôtre dans les années 1990. On adore se comparer à la Grèce et dire que notre taux d’intérêt dépasse le leur, mais ce n’est pas grave puisque la Grèce est aujourd’hui considérée comme un pays sûr par les agences de notation.

François Bayrou s’alarme du fait que la charge de la dette devienne le premier budget de l’État. Des économistes soulignent pourtant que celle-ci est largement absorbée par l’inflation. Et que, rapportée au PIB, on reste sur une charge d’un peu plus de 2 % du PIB, soit l’équivalent de ce qu’on devait payer il y a dix ans…

Exactement. Pour être honnête, cette charge a baissé depuis 2011 et remonte légèrement maintenant, mais cela donne une relative stabilité en moyenne. Toutes les dettes des pays ont augmenté, même si certaines l’ont fait moins vite que la nôtre.

« Ce discours donne l’impression que l’on vit tous au-dessus de nos moyens »

Cela fait au moins une vingtaine d’années qu’on nous ressort le discours anxiogène sur la dette pour justifier l’absence d’investissement dans les services publics, voire les coupes budgétaires. Mais bizarrement, lorsqu’il s’agit de baisser les impôts, notamment pour les plus fortunés, l’urgence impérieuse de réduire la dette est oubliée…

Tout va bien, alors ?

Au-delà de la dette, le vrai sujet est celui du déficit public. Il est vrai de dire qu’il a augmenté et qu’il va falloir le réduire. Mais il faut commencer par se demander d’où vient ce déficit. Le discours du gouvernement donne l’impression que l’on vit tous au-dessus de nos moyens, comme si les enseignants, les retraités et les hôpitaux croulaient sous les revenus et dépensaient sans compter.

Ce déficit est le fruit de choix politiques : on a, sous la présidence Macron, baissé fortement les impôts, au profit des entreprises et des plus fortunés principalement. Cela représente près de 70 milliards d’euros par an de manque à gagner pour l’État [62 milliards d’euros en 2023, selon la Cour des comptes, soit 2,2 % du PIB]. Ce choix politique tablait sur une relance de l’économie provoquée par ces baisses d’impôts, mais cela ne s’est pas produit.

L’urgence écologique n’impose-t-elle pas de rompre définitivement avec ce carcan de rigueur budgétaire ? Le rapport Pisani-Ferry et Mahfouz estime, pour le seul enjeu climatique, les besoins à environ 30 milliards d’euros d’investissements publics supplémentaires par an et anticipe un accroissement de 250 à 300 milliards d’euros de dette publique d’ici 2030.

Il va falloir des investissements massifs, c’est évident. Il y a deux solutions : la première serait d’emprunter massivement au niveau européen, ce qui serait théoriquement possible car la dette au niveau de la zone euro est faible. Si l’on voulait lever un emprunt solidaire au niveau européen, la marge de manœuvre serait colossale. Politiquement, malheureusement, cela semble largement compromis.

La deuxième solution est d’investir au niveau national. Soit en creusant le déficit, mais on serait alors soumis à l’inconnu de la réaction des marchés financiers et du risque de hausse des taux d’intérêt. Soit en trouvant de nouvelles recettes. Cela est largement possible, puisque la moitié du déficit actuel correspond aux baisses d’impôts notamment pour les plus riches. On peut aussi évoquer la taxe Zucman [un impôt minimum de 2 % sur les personnes détenant un patrimoine d’au moins 100 millions d’euros, soit environ 1 800 foyers fiscaux en France] qui, en rapportant 20 milliards d’euros par an, suffirait à réduire le déficit actuel.

ISF climatique, création monétaire écologique par les banques centrales, taxation sur les entreprises climaticides… Reporterre a listé de nombreuses recettes écologiques potentielles. Faut-il innover pour légitimer et rendre acceptables de nouvelles rentrées fiscales ?

Je ne suis pas sûr. L’ISF [l’impôt de solidarité sur la fortune] tout court, c’est bien. L’ISF climatique serait très compliqué à flécher en évitant les effets contre-productifs. Financer la culture et l’éducation, cela peut changer les narratifs, les formations et les affects de la société et être plus vertueux écologiquement que de financer des panneaux solaires chinois, par exemple. De manière générale en France et en Europe, personne ne s’entend sur la définition d’un « investissement vert ». Certains y mettent le nucléaire, d’autres le gaz. Avant de parler d’ISF vert ou climatique, il faut s’entendre sur cette définition.

« Lorsque les inégalités augmentent, la contestation augmente toujours »

On pourrait déjà revenir à des choses qui fonctionnent. Comme avoir un véritable État stratège, avec des entreprises publiques qui fonctionnent pour l’intérêt général et pas uniquement pour augmenter les intérêts du capital. Ou revenir sur le fait que les personnes les plus riches peuvent échapper à l’impôt en faisant en toute légalité de l’optimisation fiscale. L’Irlande est aujourd’hui une place forte d’optimisation fiscale au sein de l’Union européenne, c’est tout de même grave que tout le monde le sache pertinemment et que personne ne réagisse.

En se plaçant entre les mains des marchés financiers, l’État a organisé sa propre impuissance, a dilué toute responsabilité dans des strates de traités et d’institutions qui rendent comme inéluctable l’actuelle politique néolibérale. Comment s’arracher à un tel enchevêtrement de contraintes ?

Ce sont en effet des choix politiques qui ont placé lors de la construction de l’Union européenne les marchés financiers en position d’arbitre, car on se méfiait de certains États perçus comme trop dépensiers. Tout comme le marché unique et la liberté de circulation des capitaux et les traités de libre-échange qui poussent les agriculteurs à produire plus à grand renfort de pesticides, ce sont des choix politiques qui ont été faits il y a plus d’une trentaine d’années et qui rendent aujourd’hui plus difficiles les marges de manœuvre.

Il faudrait enclencher un tournant massif pour sortir de cette logique, mais j’ai du mal à croire que des acteurs politiques aient le courage de s’en saisir. Même dans les partis de gauche, personne n’est d’accord. La moitié de la gauche veut travailler à développer « la puissance européenne » en oubliant la concurrence sociale et fiscale dont elle est l’instigatrice, tandis que l’autre moitié est plus opposée à l’Europe. Trouver une solution à cet immense défi risque d’être compliqué.

Pensez-vous que la pression populaire puisse faire plier le gouvernement sur son dogme de ne pas toucher aux impôts des plus riches ?

Il faut voir ce que donnera le mouvement qui se dessine. Aujourd’hui, les classes moyennes et même les cadres, qu’on jugeait être les grands gagnants de la mondialisation, voient leur pouvoir d’achat reculer. Et on leur dit qu’il va falloir travailler plus, c’est-à-dire accepter une baisse de leur salaire horaire alors même qu’on a offert des milliards aux 1 % les plus riches. Ils se sentent lésés à juste titre.

Le bilan de la politique du ruissellement d’Emmanuel Macron depuis 2017, cela a été le trou du déficit, des baisses d’impôts qui n’ont pas augmenté la croissance mais ont renforcé les inégalités et le taux de pauvreté. Et lorsque les inégalités augmentent, la contestation augmente toujours.

°°°

Source: https://reporterre.net/Thomas-Porcher-Bayrou-est-alarmiste-pour-faire-passer-des-reformes-brutales

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/entretien-thomas-porcher-bayrou-est-alarmiste-pour-faire-passer-des-reformes-brutales-reporterre-27-08-25/