Alors que la santé mentale des jeunes se détériore, les psychologues scolaires ne sont pas assez nombreux. Les syndicats demandent plus de postes, mais face à des conditions difficiles, les candidats manquent.

Par Rachel KNAEBEL.

Le 1er septembre, 12,5 millions d’élèves ont fait leur rentrée. À leurs côtés, 850 000 enseignants, dont plus de 710 000 dans l’enseignement public, et… 7000 psychologues seulement. Soit environ un psychologue pour 1600 élèves, alors que la souffrance psy des jeunes s’accroît.

« On perçoit une dégradation de la santé mentale des jeunes depuis les années 2010, déjà avant le Covid, note Bastien Metrat, psychologue en collège et lycée en Haute-Loire et délégué académique de l’Association des psychologues de l’Éducation nationale. On l’observe au quotidien, le mal-être, les troubles anxieux, des troubles phobiques, des dépressions, des passages à l’acte, des troubles du comportement. Cela s’est ajouté à nos missions précédentes. »

Les missions principales des psychologues scolaires se concentrent normalement sur la prévention du décrochage scolaire, le repérage des difficultés d’apprentissage, l’aide à l’orientation. « Souvent, c’est dans le cadre de l’orientation scolaire ou du repérage du décrochage qu’on intervient. Après, il peut y avoir aussi les problèmes de comportement, de l’absentéisme, et tout le travail sur l’inclusion scolaire [des enfants en situation de handicap] », précise Géraldine Duriez, psychologue dans le secondaire depuis 1995 et secrétaire nationale du syndicat Snes-FSU pour les psychologues de l’Éducation nationale.

Ancrage dans le quotidien des enfants

La spécificité du travail des psychologues scolaires réside dans leur présence au sein même des établissements et des équipes éducatives. « Nous sommes sur le terrain. On reçoit les familles, on discute avec les enseignants pour réfléchir et trouver des solutions ensemble, croiser les regards, envisager la complexité des situations », décrit Véronique Osika, psychologue dans le primaire en Seine-et-Marne, représentante syndicale FSU-SNUipp. « On peut aussi intervenir sur des cellules d’urgence, quand il y a un événement grave, ou participer à une réflexion en profondeur sur la transition de l’entrée en CP, de l’entrée en sixième… » complète Natacha Delahaye, en poste à Reims.

Mais au fil des années, les deux psychologues du premier degré ont vu leur métier évoluer. « Aujourd’hui, on nous demande beaucoup de réaliser des diagnostics pour établir si un enfant a un TDAH [Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ndlr] ou des troubles dyslexiques, témoigne Natacha Delahaye. Car les parents ont besoin d’un diagnostic pour pouvoir mettre en place et solliciter des aides. Malgré tout, quand il y a un problème, c’est souvent complexe. Il y a aussi bien la famille que les écrans, la maîtresse, les moyens dans la classe, des événements comme le Covid, la guerre, l’angoisse, etc. Les enfants sont au milieu de tout ça. »

Quémander auprès du maire pour obtenir un bureau

Il existait avant 2017 deux corps distincts de psychologues de l’Éducation nationale, un pour les maternelles et le primaire, l’autre pour les collègues et lycées. Ils ont été fusionnés depuis, même si le concours de recrutement propose encore deux spécialités distinctes. Dans les deux cas, les psychologues de l’éducation ont un master de psychologie, et sont payés comme les enseignants certifiés (ceux qui ont le concours du Capes), soit moins de 2000 euros brut en début de carrière.

Chaque psychologue travaille sur plusieurs établissements à la fois : deux ou trois en ville ; plus dans les zones rurales. « Les trajets entre établissements ne sont pas remboursés dans de nombreuses académies. Dans ce cas, l’essence est à nos frais », signale Natacha Delahaye, qui est aussi déléguée syndicale au FSU-SNUipp. En 2023, le syndicat avait réalisé une consultation auprès des psychologues de l’Éducation nationale, et reçu plus de 1000 réponses. Il en était ressorti que 40 % des psychologues ne recevaient aucun remboursement des frais de déplacement entre établissements. Un quart se voyaient rembourser ces frais seulement une partie.

Par ailleurs, pour les psychologues en poste dans le primaire et en maternelle, ce n’est pas l’Éducation nationale qui leur fournit le matériel pour mener à bien leur mission, mais les communes. Les psychologues doivent donc parfois faire une demande aux maires pour avoir accès à un bureau, à un ordinateur, à une connexion internet. Résultat : « C’est à chacun d’aller prendre rendez-vous avec le maire pour quémander. C’est comme si on nous faisait une fleur, déplore Véronique Osika. On prend sur notre temps pour aller négocier. »

Pas assez de candidats

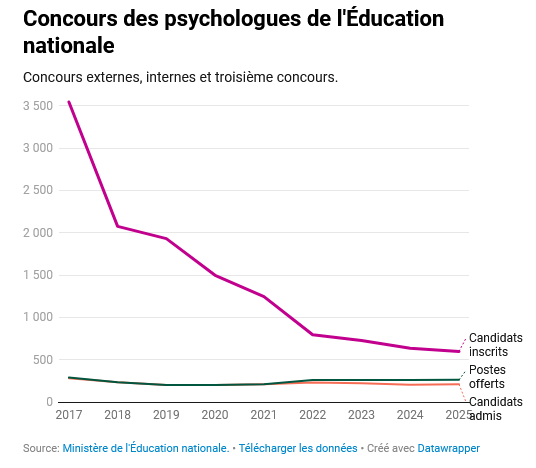

Tout cela accentue le manque d’attractivité de la profession, pointent les deux psychologues. Depuis 2017, le nombre de candidats et candidates au concours de recrutement des psychologues de l’Éducation nationale s’est effondré. À tel point que depuis plusieurs années, tous les postes offerts ne sont pas attribués, faute de candidats au niveau.

En 2017, 1455 candidats se sont présentés aux épreuves du concours externe pour 240 postes offerts. Cette année, il n’y avait plus que 208 candidats présents aux épreuves, pour 210 postes. Plus de 40 postes n’ont pas été pourvus, 166 depuis 2021.

Alors, l’Éducation nationale fait appel à des psychologues contractuels. Qui représentent aujourd’hui environ un tiers des psychologues en activité dans les établissements scolaires. « Ce sont des CDD de quelques semaines à quelques mois, pour combler les absences et surtout les postes vacants », précise Bastien Metrat. Quand il n’y a pas non plus assez des contractuels pour combler les postes vacants, la pression monte sur les psychologues qui restent.

Dans l’enquête réalisée il y a deux ans par le syndicat FSU-SNUipp, trois quarts des psychologues qui avaient répondu estimaient ne pas avoir du tout ou pas suffisamment de temps pour travailler avec les enseignants. Et la quasi-totalité (95 %) disaient ne pas avoir de temps pour la prévention.

Les psychologues scolaires sont pourtant parmi les mieux placés pour agir en amont des problèmes. « On a une facilité de contact avec les jeunes. C’est tout l’intérêt d’être psychologues au sein de l’école, souligne Bastien Metrat. C’est plus facile d’aller vers le psy de l’école qui est là pour l’orientation que vers un psy à l’extérieur. Le fait d’être dans l’école permet de désinhiber. »

« Aucun moyen supplémentaire »

Les syndicats demandent au gouvernement d’augmenter les recrutements pour atteindre le taux d’un psychologue pour 800 élèves, au lieu de 1600 aujourd’hui. Ce n’est pas ce qu’ont proposé les assises de la santé scolaire, organisées en mai par le ministère de l’Éducation nationale. À l’issue de cet événement, la ministre avait annoncé nommer 100 conseillers techniques en santé mentale, un dans chaque département, pour « proposer une feuille de route départementale sur la santé mentale ». La mise en œuvre de la mesure reste pour l’instant assez floue. Et l’idée ne convainc de toute façon pas la psychologue Géraldine Duriez : « Ce qu’on a vu, c’est surtout qu’il n’y a aucun moyen supplémentaire proposé. »

Comme la crise des moyens touche l’ensemble du système sanitaire, les psychologues peinent également à trouver des solutions à l’extérieur de l’école pour accompagner les enfants. « En Haute-Loire, nous n’avons qu’une pédopsychiatrie libérale pour tout le département. C’est difficile d’orienter des élèves sur du soin. Les services de soins publics sont aussi submergés, analyse Bastien Metrat. L’enjeu actuel, c’est d’aller vers le diagnostic précoce, de détecter dès le plus jeune âge. Mais que fait-on des diagnostics s’il n’y a pas les soins et l’accompagnement derrière ? C’est là que vous vous sentez le plus démuni. »

°°°

Source: https://basta.media/un-psychologue-pour-1600-eleves-education-nationale-realite-derriere-chiffre

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/un-psychologue-pour-1600-eleves-dans-leducation-nationale-la-realite-derriere-le-chiffre-basta-22-09-25/