« France dégage » est un vaste mouvement qui va bien au-delà de l’appel au retrait de l’armée française de la région.

En août 2022, le président français Emmanuel Macron a effectué une visite importante en Algérie, un pays d’Afrique du Nord. Dans le cadre de la tournée, Macron s’est rendu dans la ville côtière d’Oran, où il s’est rendu en voiture pour voir Disco Maghreb, le berceau de la musique raï. Raï, qui signifie opinion ou conseil, fait référence à un genre musical développé à Oran à partir de la musique populaire de mariage interprétée avec des tambours à main, des flûtes et des applaudissements. Sous l’influence de la musique populaire égyptienne et de nouveaux instruments allant de la trompette à la guitare, la musique raï ou wahrani reprend les thèmes modernes de l’amour et du désespoir, et bien sûr de la politique. Avec le début de la guerre anticoloniale menée par le Front de libération nationale (FLN), les chanteurs raï ont été encouragés par le FLN et par la société à chanter sur la lutte. Dans la chanson de 1964 intitulée El Khayene, Ahmad Saber a chanté, Ô traître, tes jours sont comptés. Peu importe le temps que cela nous prendra, nous vous demanderons des comptes ! C’est au berceau de cette forme de musique que Macron était venu.

Après son bref arrêt à la discothèque Maghreb, Macron devait monter dans sa voiture et partir. Voyant une foule à l’autre bout de la rue, Macron a décidé de s’approcher et de les saluer. Mais, ce faisant, son service de sécurité a senti l’humeur de la foule et a essayé de l’expulser. Avant que cela ne se produise, la foule a commencé à scander de vieux slogans anticoloniaux, vive l’Algérie, puis : « Nous sommes contre la France. Cela nous a fait beaucoup de mal. On est contre la France, elle nous a fait beaucoup de mal. On ne veut pas de Macron ici). Quelqu’un a craché sur Macron et il a été précipitamment guidé hors de la mêlée.

L’ambiance en Afrique

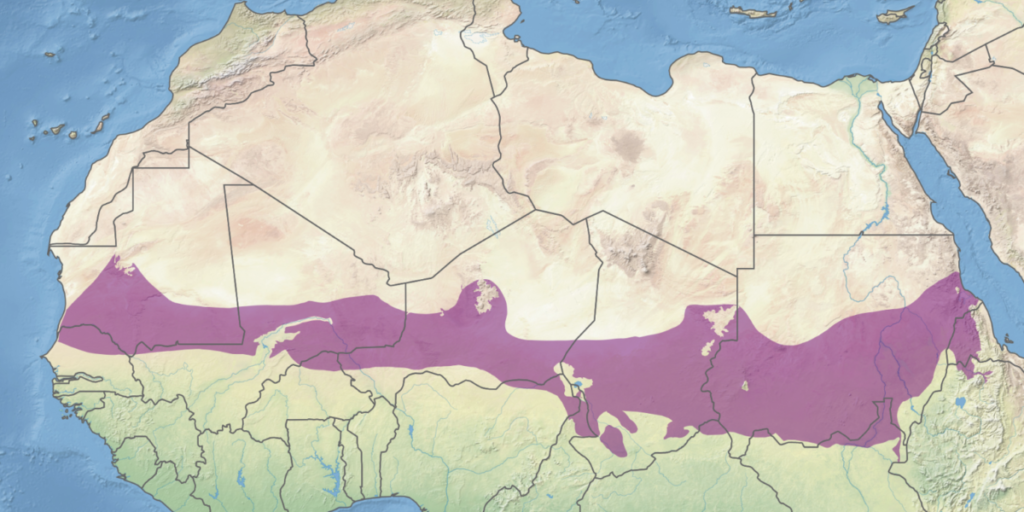

L’échec de la marche de Macron à Oran indique l’état d’esprit non seulement en Algérie, qui avait été le cœur de l’empire français en Afrique de 1830 à 1962, mais dans toute la région du Sahel, du Sénégal au Tchad. Fin novembre 2024, les gouvernements du Tchad et du Sahel ont annoncé séparément qu’ils avaient mis fin à leurs accords de coopération militaire avec la France et qu’ils souhaitaient que la France retire ses troupes de leur territoire. Ces déclarations ont été faites après que les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger aient pris des décisions similaires au cours des deux dernières années. Désormais, de la côte atlantique à la frontière occidentale du Soudan, soit une distance d’environ 6 000 kilomètres (six fois la plus longue longueur de la France), il n’y aura pas de troupes françaises pour la première fois depuis le XVIIe siècle.

Le maître mot au Tchad comme au Sénégal est la souveraineté. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a déclaré que son pays devait « affirmer sa pleine souveraineté » et demander à la France de retirer ses troupes. À l’occasion du 80e anniversaire du massacre des troupes françaises à Thiaroye en 1944 (immortalisé dans le film Campe de Tiaroye d’Ousmane Sembène en 1988), le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré : « La souveraineté ne permet pas une présence militaire étrangère sur notre sol ».

Ce que ces dirigeants de différentes tendances politiques affirment, c’est la résolution de 2016 du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, qui a noté « avec une profonde inquiétude l’existence de bases militaires étrangères » et a exhorté les États membres à être « circonspects » lorsqu’ils concluent des accords avec des pays étrangers.

À cette époque, les États-Unis disposaient de 29 installations militaires connues dans 15 pays du continent africain, tandis que la France avait des bases dans 10 pays. Aucun autre pays extérieur au continent n’avait de base en Afrique. Le Tchad a demandé à la France de retirer ses 1 000 soldats du pays, tandis que le président sénégalais a simplement déclaré qu’il était inapproprié pour la France d’avoir 350 soldats sur le territoire sénégalais. Il n’y a pas de calendrier pour ce retrait, mais la France compte déplacer ses troupes en Côte d’Ivoire (où elle était intervenue militairement en 2011 pour installer Alassane Ouattara, l’actuel président qui en est à son troisième mandat).

« France, dégage »

France Dégage est un vaste mouvement qui va bien au-delà de l’appel au retrait de l’armée française dans la région du Sahel. Ce que ces protestations révèlent, c’est la profondeur du contrôle français sur ce qui avait autrefois été sa colonie.

L’indépendance de 1960 a signifié que les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, qui avaient été des colonies françaises, sont devenus membres de la Communauté française, créée en 1958, et à travers cette organisation éphémère ont adopté diverses institutions qui les ont maintenus sous le contrôle du gouvernement français.

Trois de ces aspects qui ont maintenu l’Afrique de l’Ouest et le Sahel dans la structure néocoloniale française étaient :

- Le franc CFA (la monnaie coloniale imposée à la région et contrôlée par la Banque de France),

- La liberté d’action des entreprises françaises pour l’extraction des matières premières,

- La présence à tout moment de troupes françaises le long de cette région de l’Afrique.

Le terme France Dégage ne fait pas seulement référence à l’élimination de l’armée, mais aussi à l’élimination du franc CFA et à la domination des entreprises françaises.

Lors des manifestations au Sénégal en 2011, plusieurs journalistes et musiciens ont formé la plateforme Y’en a marre. Au fil des ans, cette plateforme a articulé une position forte du Sénégal au Bénin en passant par le Mali contre le franc CFA et contre la présence des entreprises françaises.

« Nous ne pouvons pas nous dire souverains et dépendre d’une monnaie comme le franc CFA », avait déclaré Simon Kouka de Y’en a marre en 2017 à Dakar, la capitale du Sénégal. ‘Auchan Dégage’ disaient les pancartes l’année prochaine dans tout le Sénégal, pour protester contre la présence du géant français de la distribution Auchan. Dans les années qui ont suivi, des pancartes de protestation contre les accords de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique – c’est-à-dire toutes les colonies françaises de la Guyane française (Amérique du Sud) à la Nouvelle-Calédonie (sud-ouest de l’océan Pacifique) – ont vu le jour.

L’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal en 2024 a autant de conséquences pour le développement de la souveraineté en tant que mot-clé de la politique que les coups d’État militaires populaires au Burkina Faso (janvier et septembre 2022), au Mali (2021 et 2022) et au Niger (2023).

Le président français Emmanuel Macron aux côtés des dirigeants de la Banque africaine de développement. Photo : X/@EmmanuelMacron

Le président Diomaye, comme on l’appelle, est issu du groupe PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), dont le fondateur (2014) Ousmane Sonko est aujourd’hui le premier ministre du pays. Diomaye et Sonko étaient tous deux inspecteurs des impôts, et tous deux sont nés d’une profonde frustration face à l’incapacité d’imposer les riches Sénégalais et les sociétés étrangères et à l’existence du franc CFA.

Sonko et Diomaye, par l’intermédiaire de PASTEF, ont formé plusieurs coalitions (dont Yewwi askan wi ou Libérez le peuple) qui ont rassemblé ceux qui étaient en colère contre le franc CFA, le rôle dominant des entreprises françaises et l’armée française. Il y a très peu de choses qui différencient la politique des gouvernements qui ont émergé des coups d’État militaires populaires et de l’élection de Diomayé et Sonko au Sénégal : ils défendent tous la souveraineté sur tout le reste. Comme me l’a dit Maïmouna Dieye, la ministre de la Famille et de la Solidarité au Sénégal : « Nous voulons mettre le peuple sénégalais en premier. Pas le Fonds monétaire international, mais le peuple de notre pays ».

Alors que le Tchad était fortement courtisé par les Français et considéré comme un rempart contre l’humeur au Sahel, son président, Mahamat Déby, et le Premier ministre Allamaye Halina ont nommé Abderaman Koulamallah au poste de ministre des Affaires étrangères. Koulamallah, né en 1955, est issu d’une longue tradition de socialisme panafricain qui a commencé avec le Mouvement socialiste africain (MSA) et est passée par l’Union démocratique pour le changement (UDC) et l’Union des forces de résistance (UFR) pour apporter un fort plaidoyer pour la souveraineté contre les Français à la politique tchadienne. Il était impossible pour le Tchad d’être à l’abri du développement de France Dégage dans la région.

Souveraineté africaine

L’ambiance à travers le Sahel est contre la contrainte de la souveraineté de la région par le colonialisme français. C’est ce qui définit les unités qui se développent sous le désert du Sahara entre des forces politiques totalement différentes les unes des autres. Aucun de ces gouvernements n’est explicitement socialiste, mais chacun d’entre eux est engagé dans la défense de sa souveraineté. Défendre véritablement la souveraineté signifie se battre pour l’indépendance monétaire, être capable de décider quelles sociétés étrangères peuvent opérer dans son pays et en vertu de quelles exigences légales, et refuser aux armées étrangères le droit d’utiliser son territoire pour leurs intérêts et non les vôtres. Ces décisions ont déjà placé les pays du Sahel dans une confrontation directe avec la France, à tout le moins, si ce n’est avec les États-Unis, qui disposent de la plus grande base de drones au monde à Agadez, au Niger.

La première grande épreuve à laquelle ces gouvernements seront confrontés est la façon dont ils vont gérer la confrontation : vont-ils céder à la pression ou trouveront-ils la force nécessaire pour faire face aux menaces ?

La deuxième grande épreuve à laquelle ils seront confrontés est de savoir s’ils trouveront les moyens de résoudre les problèmes immédiats du peuple qui a accueilli leurs coups d’État et leurs élections ; s’ils ne peuvent pas faire face aux immenses problèmes sociaux et économiques, y compris l’insurrection djihadiste dans le nord du Burkina Faso et du Mali, alors ils feront face à une population hostile qui ne sera pas disposée à soutenir leur confrontation avec la France et les États-Unis. Ces deux épreuves sont déjà sur ces pays.

La Conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, qui s’est tenue à Niamey (Niger) dans la salle Mahatma Gandhi du 19 au 21 novembre, a été un exemple du fort anti-impérialisme de ces gouvernements. La Déclaration de Niamey publiée à l’issue de la Conférence a affirmé que les gouvernements du Sahel ne céderont pas facilement devant leurs essais. « Ces gouvernements bénéficient actuellement d’un large soutien de la part de leurs citoyens, qui sont les moteurs et les rallient à ces actions révolutionnaires », indique la Déclaration de Niamey. « Cette unité est cruciale pour la réalisation des idéaux démocratiques et patriotiques et constitue un modèle de développement ambitieux pour d’autres nations africaines ».

Vijay Prashad est directeur de Tricontinental : Institute for Social Research, correspondant en chef de Globetrotter et rédacteur en chef de LeftWord Books (Inde), Inkani Books (Afrique du Sud) et La Trocha (Chili). Il a fait des reportages dans tout le Sahel au cours de la dernière décennie. Il vit à Santiago du Chili.

Source : https://thewire.in/world/france-get-out-african-sovereignty

URL de cet article : https://lherminerouge.fr/la-france-fait-face-a-un-recul-au-sahel-alors-que-lafrique-affirme-sa-souverainete-par-vijay-prashad-the-wire-09-12-24/