Dans l’histoire de ce pays (mais pas seulement), depuis 1789, la revendication de l’Assemblée constituante est associée aux espoirs démocratiques. Mais l’histoire des constituantes est autrement plus complexe que la simple affirmation d’un mot d’ordre.

Par Jean-Marc SCHIAPPA (Tribune Libre)

Schématiquement, la Constituante, c’est une réponse ouverte à une situation bloquée, situations bloquées comme la monarchie absolue, le second Empire, le régime de Vichy et, évidemment, sous nos yeux, la Ve République. Une constituante, c’est une assemblée qui est élue pour définir une nouvelle constitution parce que les précédentes étaient devenues, peu importe la raison, inadéquates. En un mot, c’est donner la parole au peuple ; c’est pourquoi on dit toujours (ou on devrait toujours dire) une constituante souveraine, c’est-à-dire une constituante qui a tous les pouvoirs et qui ne limite pas ses capacités à rédiger une constitution.

La Constituante implique la rédaction d’une constitution ; la Constituante souveraine étend tous ses pouvoirs dans toutes les directions. Elle a tous les pouvoirs, parce que le peuple a tous les pouvoirs. Parce que rien ne peut, ne doit être au-dessus du peuple souverain, comme l’a opportunément rappelé Jean-Luc Mélenchon.

1789 : ce qui n’était pas prévu était l’irruption des masses

Quand on parle de constituante, on pense nécessairement à 1789 mais c’est trompeur ; en 1788, Louis XVI convoqua les États généraux qui représentaient la division de la société en trois ordres, sans tenir compte ni du poids démographique ni du poids économique. L’élection n’était pas au suffrage universel, loin s’en faut. Le roi convoquant les États généraux ne règle aucune question.

Ce qui n’était pas prévu était l’irruption des masses dès le printemps 1789. Marx écrit sur la décision des États généraux de se proclamer Assemblée souveraine : « L’Assemblée nationale fut forcée de faire ce pas en avant, poussée qu’elle était par la masse innombrable qui se tenait derrière elle. »

Mais aussitôt qu’elle se proclama Constituante, l’assemblée se soumit au roi et elle limita ses propres pouvoirs, effrayée de sa propre audace. Cela aboutit à la Constitution de 1791, équilibre impossible entre la monarchie et la révolution. D’où, à nouveau, l’irruption des masses (qui, en fait, ne s’était pas arrêtée) avec l’insurrection du 10 août 1792 et l’élection d’une assemblée constituante, car la Convention, on l’oublie souvent, était une assemblée constituante.

Convention de 1792, Constitution de 1793 et processus révolutionnaires

Outre la question constitutionnelle, la Convention dirigea (et sauva) la révolution. En ce sens, elle fut une totale assemblée souveraine, n’hésitant devant rien. La Constitution de 1793 plaçait l’autorité réelle dans un corps législatif, émanation de la souveraineté populaire, avec un conseil exécutif de 24 membres (ministres) subordonné au corps législatif, réduit à la stricte application des lois et rendant compte de ses actes.

Un texte constitutionnel d’importance doit commencer par une sorte de déclaration d’intention.

S’inspirant explicitement de la tradition révolutionnaire française, les révolutionnaires russes avaient rédigé en 1918 une Déclaration des droits du peuple travailleur. On sait que c’est le refus de l’Assemblée constituante russe à majorité modérée d’approuver ce texte qui amena à sa dispersion.

L’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme de 1793 était un tel texte et proclamait que « le but de la société est le bonheur commun ». Ainsi, il fixait l’organisation de la vie sociale et pas seulement la répartition des pouvoirs politiques.

On qualifie souvent la Déclaration et la Constitution de démocratiques ; par exemple, l’article 28 affirmait « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » La propriété (que maintenait Robespierre ; n’en faisons pas un communiste avant l’heure) était limitée. Elle n’était plus un droit naturel mais un objet social, codifié par la politique.

On mesure facilement l’extrême importance de cette modification de nature : si la propriété est définie par la politique, la politique peut l’abroger. En raison du contexte, la convention nationale décida d’ajourner l’application de la nouvelle constitution. Après la chute de Robespierre, la Convention fit voter une constitution censitaire, élitiste, étroitement bourgeoise. Celle de 1795. Mais là, nous ne sommes plus dans la logique révolutionnaire…

L’expérience de 1848

En février 1848, une série de journées insurrectionnelles mit fin à la monarchie de Juillet. La République fut proclamée par le gouvernement provisoire après une nouvelle manifestation en armes des ouvriers parisiens.

Marx soulignait que la République représente pour les ouvriers, surtout sous sa forme « république démocratique et sociale », « l’abolition de la domination de classe ».

Le révolutionnaire Blanqui ne disait pas autre chose : « la République, c’est l’émancipation des ouvriers ; c’est la fin du régime de l’exploitation ». Il fallait que le peuple élise ses délégués pour organiser son propre pouvoir. Dans la tradition démocratique, cela s’appelle une assemblée constituante. Blanqui ne cessa de demander le report des élections : « le peuple ne sait pas, il faut qu’il sache ».

« Ce n’est pas l’œuvre d’un jour, ni d’un mois ». Comme le dit le Club de Blanqui « les élections, si elles ont lieu, seront réactionnaires ». Le gouvernement organisa les élections dans la précipitation, le 23 avril, moins de deux mois après la révolution, elles donnèrent une majorité écrasante au parti de l’ordre, sous sa forme monarchique ou bourgeoise.

Le reste (la manifestation du 15 mai où la foule envahit le parlement, non gardé, ce qui permit la répression et l’arrestation de Blanqui et d’autres dirigeants, la révolte en juin des ouvriers sans chefs ni organisation et le massacre de celle-ci) fut la conséquence de la politique gouvernementale.

On pourrait, par une lecture hâtive des événements, conclure que le mot d’ordre de « Constituante » en 1848 était dangereux. Ce serait une grave erreur : ce n’est pas la Constituante qui tua la Révolution mais la direction bourgeoise du gouvernement provisoire, aidée par les ministres « ouvriers », qui tua la revendication de la Constituante.

« Place au peuple ! Place à la Commune ! » (Affiche Rouge, janvier 1871)

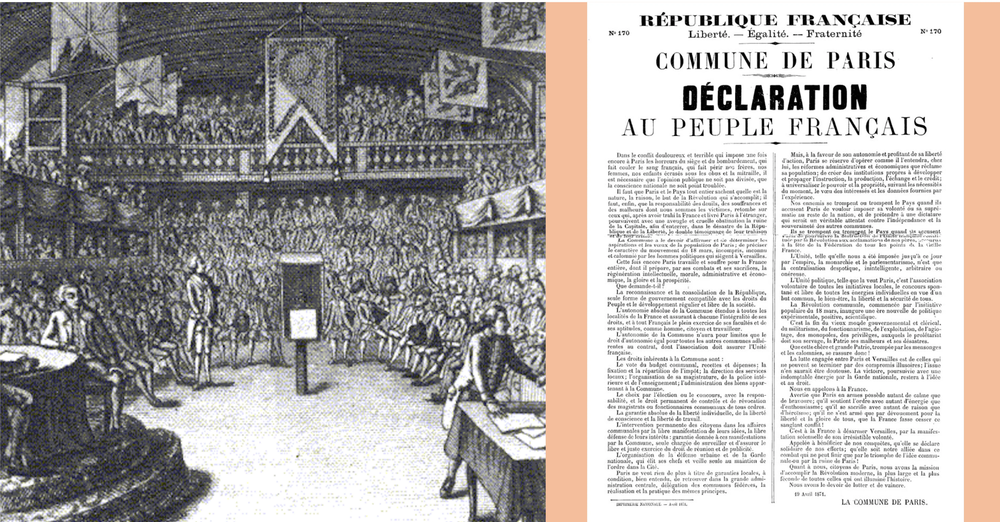

En 1871, la Commune de Paris ne put procéder, en raison de son écrasement, ni à l’élection d’une assemblée constituante ni à la rédaction d’une constitution. Elle livra quand même un certain nombre de textes dont l’Affiche Rouge du 5 janvier 1871 (antérieure, formellement, à la Commune) dont la conclusion est le concentré de la logique constituante : « Place au peuple ! place à la Commune ! ».

Avec la IIIe République, c’est un autre cas de figure ; en effet, contrairement à ce qui se dit parfois, il n’y a pas de constitution de la IIIeRépublique. Le débat constituant ressurgit en 1884.

Une nouvelle assemblée fut élue et se dota de pouvoirs de révision des textes de 1875 qui organisaient la vie politique du pays.

À la question : « l’Assemblée nationale, convoquée en vertu de l’article 8 de la loi du 25 février 1875, dispose-t-elle d’un pouvoir de révision illimitée ou est-elle au contraire limitée ? », certains républicains répondirent « oui » et ajoutaient « il est interdit, par le droit naturel, d’enchaîner la liberté du législateur, comme il est interdit, par un contrat quelconque d’enchaîner la liberté de l’homme dans l’esclavage ».

Certains députés d’ « extrême-gauche » souhaitaient la formation d’une assemblée constituante. La majorité modérée tourna le dos à ces demandes et refusa toute démarche constituante. La porte était ouverte à une république totalement conservatrice. Ce sera la IIIe République, répétons-le, sans constitution aucune.

Le référendum sur le projet de constitution de mai 1946

En 1946, la vague révolutionnaire de 1944-1945 a été contenue, et c’est après le reflux de cette vague qu’eut lieu la première élection, le 21 octobre 1945, avec, pour la première fois en France, le vote des femmes. L’élection de l’Assemblée constituante donnait une majorité aux deux partis SFIO et PCF, et les partis bourgeois étaient écrasés.

La majorité PCF-SFIO de l’Assemblée adopta un projet de constitution soumis à référendum en mai 1946. Ce projet de constitution supprimait le Sénat et limitait considérablement les pouvoirs du président de la République. Tous les partis bourgeois se prononçaient contre. Les partis ouvriers se prononçaient pour. Un véritable front de classe se dressait.

Dans cette situation, notre camarade Pierre Lambert fit basculer la majorité de la direction de l’organisation trotskyste (appelée à l’époque PCI) en faveur du « oui », parce que le vote « oui » à cette constitution créait une dynamique sur tous les plans. Et c’est cela qui est essentiel, la mobilisation populaire, non le texte lui-même, mais les forces qui se regroupaient derrière tel ou tel vote.

C’est d’ailleurs la quintessence même de la démarche constituante, elle ne sanctifie pas un texte, quel qu’il soit mais elle encourage la mobilisation. C’est à un million de voix que le projet échoue, en raison des capitulations du gouvernement socialiste-communiste en faveur de la bourgeoisie.

Ce qui compte, c’est la mobilisation populaire

On passera sur la Constitution de 1958 dans la mesure où il n’y a pas eu de processus constituant, le travail étant fait par une commission non élue, au rang desquels Guy Mollet principal dirigeant socialiste de l’époque. La Constitution de 1958 ne procède pas d’une assemblée constituante. C’est, d’ailleurs, totalement logique.

De ce très rapide survol historique, on peut constater qu’il n’y a pas une manière d’arriver à la Constituante, que la renonciation aux pleins pouvoirs d’une assemblée constituante souveraine aboutit toujours à la réaction. Ce qui compte, c’est la mobilisation populaire. Quitte à se répéter, la Constituante souveraine, ce sont les paroles de l’Affiche rouge de 1871 : « Place au peuple ! Place à la Commune ! ».

°°°

Source: https://infos-ouvrieres.fr/2024/09/13/lassemblee-constituante-quelques-exemples-historiques/

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/lassemblee-constituante-quelques-exemples-historiques-io-fr-13-09-24/