Tirant les conclusions du mouvement de 2023, les syndicats de combat entendent développer la conflictualité dans les lieux de travail pour faire céder le patronat et l’exécutif. Ces centrales devront jongler entre l’éclatement accru du salariat et une forme de résignation dans le monde du travail.

Par Naïm SAKHI.

« Journée d’actions », « Grève perlées », « Reconduction de la grève »… Depuis les annonces budgétaires de François Bayrou le 15 juillet, dont l’orientation austéritaire semble se confirmer avec Sébastien Lecornu, son successeur à Matignon, le mouvement social se démène pour trouver la parade aux politiques macronistes. « L’unité syndicale reste un levier important pour mobiliser largement », observe Baptiste Talbot.

Le responsable confédéral CGT à la coordination des luttes « apprécie très positivement le bilan » de la dernière journée de mobilisation, le 18 septembre. Selon le cégétiste, « sur la période récente, hors réforme des retraites, il est exceptionnel de dépasser le million de manifestants, à l’image du 14 juin 2016 contre la loi travail ou du 29 janvier 2009 lors de la crise des subprimes ».

40 % des salariés du privé dépourvu de bases syndicales

Au-delà des manifestations et de l’unité syndicale, la CGT tire une conclusion du mouvement contre les retraites : point de victoire sociale sans ancrage de la grève. Une analyse que partage Murielle Guilbert, codéléguée de Solidaires : « Le mouvement de 2023 a péché par le peu de recours à la grève. »

Et pour cause, avec 40 % des salariés du privé dépourvus de bases syndicales, en 2023, le nombre de journée individuelle non travaillée pour fait de grève rapporté aux effectifs salariés équivaut à 171 jours pour 1 000 salariés, selon une analyse du service des études et des statistiques du ministère du Travail (Dares). Ce chiffre était de 131 en 2016, durant la loi travail, ou encore 308 en 2010, lors d’une précédente réforme des retraites.

Pour ancrer la grève sur le terrain, CGT et Solidaires entendent lier les luttes nationales avec des batailles de proximité. « L’organisation de la grève passe aussi par des revendications immédiates. Par exemple en obtenant l’embauche d’intérimaires, des hausses de salaires, une amélioration des conditions de travail… Ce sont des victoires locales qui permettent aux salariés de prendre confiance en leurs capacités d’agir concrètement », relate Maud Miller.

Ainsi, observe la secrétaire générale de la CGT du Rhône, « dans l’usine Rexroth Bosch de Vénissieux, la grève a été suivie le 18 septembre, parce que les syndicats ont déjoué un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi – NDLR). Le syndicat est fort, les salariés ont acquis une culture de la lutte ».

Près de 1000 appels à la grève

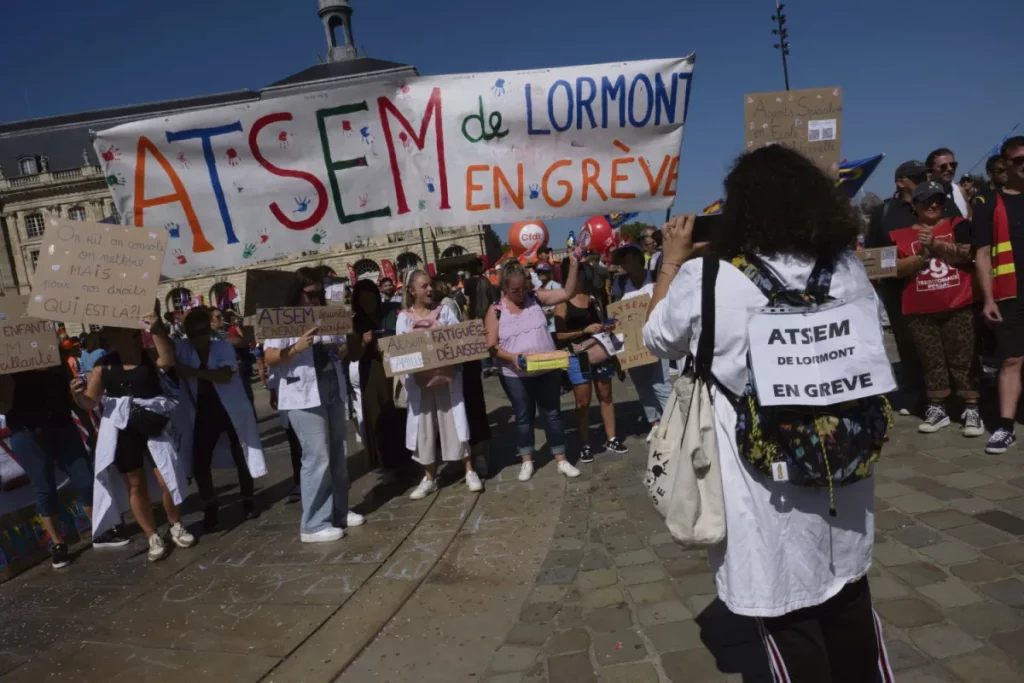

S’agissant de la journée du 10 septembre, elle « fut une réussite car elle a été construite par nos syndicats, notamment sur des batailles locales, mesure Baptiste Talbot. Un gros travail revendicatif a été effectué, par des bases militantes qui ne se sont pas contentées de reprendre l’appel national ».

Avec à la clé près de 1 000 appels à la grève recensés par la confédération le 10, et plus de 2 000 le 18 septembre. « Nous devrions être dans un niveau similaire le 2 octobre », précise le secrétaire confédéral. Plus de 250 rassemblements sont d’ores et déjà annoncés.

Reste que l’initiative « Bloquons tout » peut traduire une envie d’aller plus loin dans les modes d’action que les répertoires syndicaux. Poussé par des influenceurs sur les réseaux et une partie de l’extrême gauche cet été, ce débat se cristallise autour d’une opposition aux journées dites « saute-mouton », qui empêcheraient de construire des grèves reconductibles.

« Les conflits politiques autour de l’appel à la grève générale ne sont pas une nouveauté. En 1968, la direction de la CGT avait déjà été accusée par l’extrême gauche et une partie de la jeunesse mobilisée d’avoir cherché à contenir la radicalisation du conflit, note le politiste Baptiste Giraud. Aujourd’hui, l’appel à la grève générale apparaît d’autant plus incantatoire aux yeux des directions syndicales, que leur capacité de mobilisation s’est érodée. »

Forte mobilisation dans l’éducation le 18 septembre

Pour le spécialiste du syndicalisme, « la journée d’action interprofessionnelle est dans le répertoire syndical depuis les années 1960. Les critiques ne sont pas nouvelles, elles étaient par exemple déjà formulées lors de la réforme des retraites de 2003. Ce sont surtout les difficultés des syndicats à obtenir des succès probants par des journées d’action qui nourrissent une critique désireuse de mobilisations plus radicales ».

À ce propos, en 2023, l’intersyndicale avait appelé à « mettre à l’arrêt le pays ». Sans succès. Une incantation que balaie Serge Ragazzacci : « 80 % de mécontents ne se concrétisent malheureusement pas par des millions de manifestants. Il faut travailler une lame de fond, comme, comparer le déficit des retraites aux 211 milliards d’aides aux entreprises auprès des salariés. »

Pour le responsable de la CGT de l’Hérault, « les journées saute-mouton sont la face émergée de l’iceberg. Les luttes se construisent au quotidien, dans les entreprises ». Et de citer l’exemple du centre de dialyse de Béziers où une grève sur trois jours des infirmières, avant l’été, a débouché sur des hausses de salaires : « Il est plus facile de reconduire un mouvement avec 50 % de grévistes que 5 %. »

Dans l’éducation, les appels à la grève ont été suivis le 10 septembre, mais surtout le 18, où 45 % des personnels du secondaire ont cessé le travail. « Cela peut s’expliquer par une prise de conscience d’un rapport entre des conditions de travail dégradées, une perte de sens de nos métiers et des politiques budgétaires bénéficiant aux ultra-riches », souligne Sophie Vénétitay.

Grève et retenue de salaire dans la fonction publique

Suffisant pour durcir le mouvement ? « La frange la plus militante de nos collègues propose des modes d’action reconductibles, note la secrétaire générale du Snes-FSU. Pour d’autres, il est difficile de faire grève deux ou trois jours en l’espace d’un mois, juste après la rentrée, moment décisif pour tisser le lien avec les élèves. À nous de traiter syndicalement ces questions. »

Par ailleurs, rappelle, Baptiste Giraud, « la règle du 1/30e indivisible de retenue de salaire, pour les fonctionnaires d’État grévistes, est une difficulté supplémentaire dans la fonction publique pour convaincre les agents à enchaîner les jours de mobilisation ».

Une mesure qui empêche, par exemple, les agents de se déclarer gréviste une heure, le temps du repas. Pour le 2 octobre, le SNUipp-FSU table d’ailleurs sur 10 % de grévistes chez les enseignants du premier degré, contre 30 % le 18 septembre.

En 1995, lors de la bataille contre le plan Juppé, la Dares avait estimé que 65 % du total des jours de grève des secteurs privé et semi-public avaient été supportés par les agents de la SNCF et de la RATP. De ce mouvement découlel’idée de « grève par procuration », soutenue par une majorité de l’opinion, mais supportée par des professions clés de l’économie. Mise à l’œuvre durant près de trois décennies, cette stratégie a montré ses limites en 2023, du fait de la libéralisation de ces secteurs de l’économie.

« Il faut arrêter le fantasme des pseudo-grèves par procuration. Les cheminots, les énergéticiens, les dockers… ne supportent plus ces discours, soulignait, en 2024, dans nos colonnes, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. En 2023, ces secteurs dans lesquels la CGT est la plus implantée se sont sentis très seuls pour construire les grèves reconductibles. »

Pression et sanctions contre les syndicats

Par ailleurs, dans les transports, le droit de grève a largement été restreint sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec l’instauration d’un service minimal imposant aux salariés de se déclarer grévistes 48 heures avant tout conflit. À la SNCF, 25 % puis 30 % des agents étaient tout de même grévistes les 10 et 18 septembre.

Enfin, dans la foulée de la mobilisation de 2023, les syndicats sont en proie à une violente répression. Plus de 1 000 cégétistes sont menacés par des poursuites disciplinaires ou judiciaires, des syndicats d’entreprise à la direction confédérale.

« Là des employeurs exigent des préavis de grève quand ils ne sont pas obligatoires, résume Maud Miller (CGT Rhône). Ici des délégués sont empêchés d’accéder aux locaux syndicaux ou de prendre leurs heures de délégation pour tracter. Le patronat se sent encouragé par la violence gouvernementale. »

Reste que les mobilisations des 10 et 18 septembre ont pesé dans la chute de François Bayrou et ont eu raison de la proposition de suppression des deux jours fériés. L’avenir de la réforme de l’assurance-chômage est en suspens. Lors du débat budgétaire, la question de la justice sociale, des retraites et des services publics collera à l’agenda gouvernemental, sous l’impulsion de la mobilisation sociale. De quoi entrevoir de nouvelles victoires ?

°°°

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/mobilisation-du-2-octobre-le-defi-syndical-ancrer-la-greve-pour-peser-sur-le-patronat-et-le-gouvernement-h-fr-1-10-25/