Par Nicolas FRAMONT.

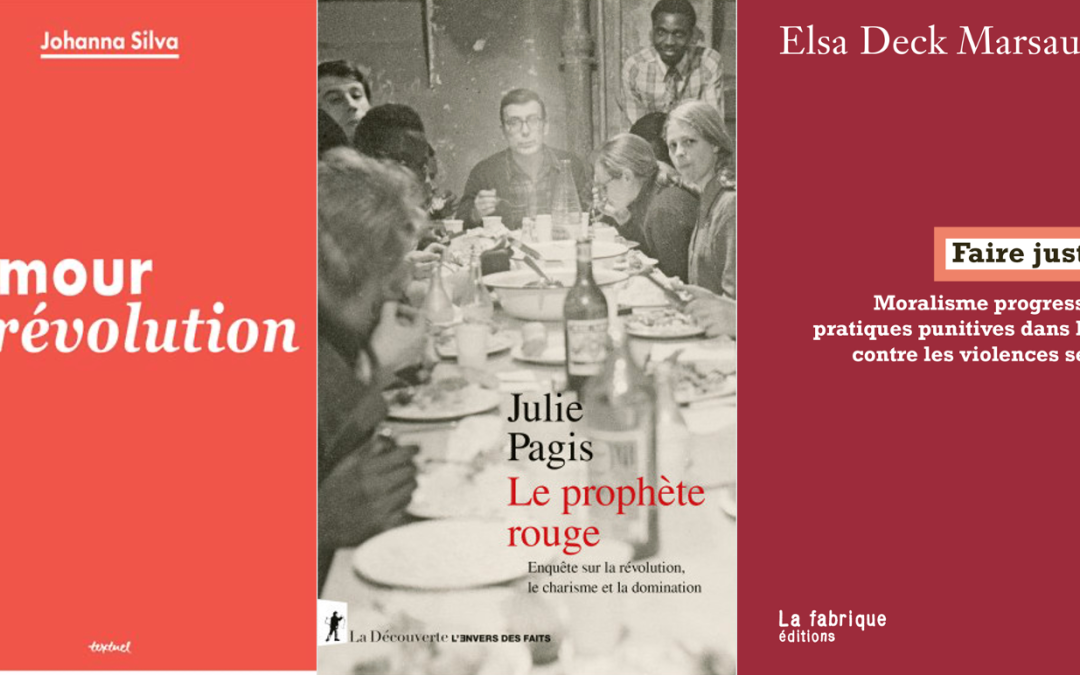

Dans le contexte du coup d’Etat d’Emmanuel Macron, de nombreux appels à s’engager en politique et à se syndiquer circulent sur les réseaux sociaux. Or depuis plusieurs décennies, le nombre de personnes engagées dans des partis et des syndicats s’est effondré. Politiciens de gauche et activistes s’interrogent et tentent d’apporter des explications à ce phénomène, mais oublient souvent ce qui repousse et dégoûte de l’engagement : le niveau de violence et de hiérarchie auxquels on est confronté quand on s’implique dans un collectif de quelque nature que ce soit, que cela soit à l’échelle locale ou nationale. Cela provoque énormément de départs, parfois sans retour vers l’action collective militante. Trois très bons livres sont venus éclairer et dénoncer ce phénomène. Ils analysent le poids des chefs en politique, l’emprise qu’ils peuvent exercer sur les militants et la façon dont ce milieu alimente, au nom d’une cause mal digérée, de la culpabilisation, de la calomnie et de l’exclusion.

Les prophètes rouges et le charisme en politique

La sociologue Julie Pagis a publié en août un essai passionnant qui retrace et analyse l’histoire vraie d’un groupe de militants maoïstes (c’est-à-dire partisans d’un courant du marxiste très radical, inspiré par la révolution chinoise) dans les années 1970. Dans ce livre, qui se lit comme un roman policier, on suit le parcours de ces gens qui, après la révolution manquée de mai 68, tentent de trouver un sens à leur vie et sortir de leurs atermoiements existentiels et professionnels en s’engageant pleinement au service des classes dominées. Parmi eux, il y a des gens d’origines prolétaires qui trouvent, au contact d’un charismatique ouvrier d’origine espagnole, Fernando, une chance d’accéder à des savoirs intellectuels et une grande valorisation, de la part de ce maoïste, de leur classe sociale.

Politiciens de gauche et activistes oublient souvent ce qui repousse et dégoûte de l’engagement : le niveau de violence et de hiérarchie auxquels on est confronté quand on s’implique dans un collectif de quelque nature que ce soit, que cela soit à l’échelle locale ou nationale.

Les autres membres du groupe viennent au contraire de la moyenne ou grande bourgeoisie intellectuelle et s’engagent au côté de ce Fernando pour s’extraire de leur milieu social et racheter leur grande faute morale d’en être issus. Fernando, dont le passé de républicain espagnol est largement mythifié, mais qui est une personne qui sait parler aux gens modestes, qui fait preuve d’abnégation militante et qui est fin psychologue, mène ce groupe à la baguette. Chacun voit en lui un personnage charismatique profondément fascinant.

La première partie du livre raconte la descente aux enfers progressive mais implacable du collectif. Au début enthousiastes à l’idée de s’établir, c’est-à-dire de s’engager comme ouvrières et ouvriers pour provoquer protestations et grèves, ils se heurtent à la difficulté de convaincre les travailleurs migrants, les ouvriers précaires avec leurs discours maoïste très théorique et relativement hors-sol. Plutôt que de questionner leur théorie et leur stratégie, Fernando les pousse à s’interroger eux-mêmes : sont-ils suffisamment “déconstruits”, dirait-on aujourd’hui, pour être pleinement intégrés au prolétariat ? Les membres issus des classes intellectuelles sont particulièrement ciblés puis harcelés par Fernando. Dans la tradition maoïste de la révolution culturelle, ils sont poussés à multiplier les séances d’auto critiques pour montrer le soin qu’ils accordent à renoncer à leur façon “bourgeoise” de pensée. Ils le font parfois en public, devant un public de véritables ouvriers, dont les comptes-rendus retranscris par Julie Pagis montrent qu’ils ne comprenaient pas bien pourquoi ces militants se faisaient autant de mal.

Le petit groupe dont Julie Pagis raconte les déboires s’est enfoncé particulièrement loin dans l’emprise, au nom d’un idéal politique de liberté et d’égalité instrumentalisé par un homme charismatique (dont le livre montre qu’il n’était pas du tout celui qu’il prétendait être). Cet homme savait jouer sur les complexes sociaux et les difficultés affectives et existentielles de ses sujets, et il l’a fait afin d’asseoir son règne afin de tirer profit de la situation.

L’emprise du leader charismatique se renforce lorsque le groupe décide de vivre en communauté. Progressivement, la théorie maoïste instrumentalisée par le chef charismatique prive les individus de quasi toutes leurs libertés. Prendre soin de soi, se ménager, souffler est perçu comme autant de “frivolités petites bourgeoises”. Les réunions se déroulent le soir, parfois toute la nuit, après le travail, tandis que Fernando s’octroie un statut de permanent pour mieux diriger le reste du groupe. L’état de fatigue intense dans lequel il plonge le groupe lui permet de s’assurer de leur docilité. Cherchant en permanence l’estime de Fernando, qui représente à lui seul la doctrine politique à laquelle ils ont prêté allégeance, les personnes qui composent le groupe – et que Julie Pagis a retrouvé des décennies plus tard – se sont opposées les unes aux autres et se sont tournées contre elles-mêmes. La sociologue fait le lien entre l’éducation chrétienne de plusieurs protagonistes et leur propension à la culpabilité sociale et politique.

Le petit groupe dont Julie Pagis raconte les déboires s’est enfoncé particulièrement loin dans l’emprise, au nom d’un idéal politique de liberté et d’égalité instrumentalisé par un homme charismatique (dont le livre montre qu’il n’était pas du tout celui qu’il prétendait être). Cet homme savait jouer sur les complexes sociaux et les difficultés affectives et existentielles de ses sujets, et il l’a fait afin d’asseoir son règne afin de tirer profit de la situation. Toutes et tous sont sortis traumatisés de cette expérience, qui résonne encore cruellement entre eux 40 ans plus tard.

Au-delà du mécanisme d’emprise charismatique, Julie Pagis raconte les effets dévastateurs de la quête de pureté révolutionnaire. À force de vouloir être celui qui “pisse le plus rouge”, comme le dit un camarade saintais, on s’oublie soi-même et on oublie les autres.

Au-delà du mécanisme d’emprise charismatique, Julie Pagis raconte les effets dévastateurs de la quête de pureté révolutionnaire. À force de vouloir être celui qui “pisse le plus rouge”, comme le dit un camarade saintais, on s’oublie soi-même et on oublie les autres. Tout est permis pour “se changer” et devenir une meilleure personne, débarrassée de la mentalité “petite bourgeoise” dont on est intrinsèquement porteur (normal, puisque nous évoluons tous dans une société capitaliste).

Se changer soi-même plutôt que la société : une cruelle impasse

Dans “Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes”, publié l’année dernière, la militante féministe Elsa Deck Marsault raconte des épisodes d’une grande violence, très semblables à ceux qui se sont déroulés 40 ans plus tôt chez les maoïstes de Julie Pagis. Au sein de petits collectifs queers et féministes, des personnes aux comportements jugés problématiques sont exclus, parfois de façon très violente, et subitement coupés de toute leur vie sociale pour des motifs qui sont soumis à des examens très sommaires. Sans possibilité de se défendre, sans jugement contradictoire, les personnes accusées ne peuvent faire valoir leurs droits. En cherchant à se faire justice, les collectifs obéissent souvent à une logique punitive, non proportionnée, mais justifiée par l’importance de la cause poursuivie. Membre d’un collectif d’entraide militante à la prise en charge des conflits en milieu intracommunautaire, Elsa Deck Marsault propose des pistes pour sortir de cette impasse : oui, la justice bourgeoise est largement inefficace pour juger des violences sexistes et sexuelles mais oui, se faire justice soi-même dans une logique punitive est très risqué.

Membre d’un collectif d’entraide militante à la prise en charge des conflits en milieu intracommunautaire, Elsa Deck Marsault propose des pistes pour sortir de cette impasse : oui, la justice bourgeoise est largement inefficace pour juger des violences sexistes et sexuelles mais oui, se faire justice soi-même dans une logique punitive est très risqué.

Au-delà de cette question de l’exercice de la justice, l’autrice interroge le contexte qui favorise ces violences internes aux milieux militants. Selon elle, le “moralisme progressiste”, qui pèse sur les individus et provoque le même type de surenchère à la pureté politique et morale que celle décrite par Julie Pagis, vient de la cible de nos combats. “En l’absence d’un projet militant fédérateur pouvant mener à un futur enviable, les forces progressistes en viennent à succomber à un moralisme justifier et réprobateur. On pourrait parler d’un militantisme sans réel espoir de changement. (…) Ce moralisme s’incarne dans les interdits individuels, ce qui entraîne la condamnation de certains mots, arguments ou actes, ou alors dont l’usage est restreint à un registre très étroit. S’il est juste de bannir certains comportements ou termes oppressifs courants dans les médias ou dans nos familles, ces interdits s’appliquent encore plus durement au sein même de ces franges progressistes”. Autrement dit, rejoindre un collectif militant progressiste se serait s’exposer à des sanctions plus lourdes que le commun des mortels en cas de reproduction des normes dominantes que l’on combat par ailleurs. Et cet impératif serait d’autant plus essentiel à ces groupes que la perspective d’un vaste changement de société s’éloigne ou se complique. C’est évidemment le cas dans la France de 2024 : il est désormais clair et net que même les élections ne peuvent mettre fin au règne d’une classe sociale sur nos vies. Le déroulement du procès des viols de Mazan – celui de dizaines d’hommes qui ont violé, pendant des années, une femme mise sous sédatif par son mari – a de quoi décourager les féministes : la façon dont la justice bourgeoise permet la remise en cause radicale de la parole de cette victime, malgré les indiscutables preuves, est terrifiante.

“En l’absence d’un projet militant fédérateur pouvant mener à un futur enviable, les forces progressistes en viennent à succomber à un moralisme justifier et réprobateur. On pourrait parler d’un militantisme sans réel espoir de changement. (…) Ce moralisme s’incarne dans les interdits individuels, ce qui entraîne la condamnation de certains mots, arguments ou actes, ou alors dont l’usage est restreint à un registre très étroit. S’il est juste de bannir certains comportements ou termes oppressifs courants dans les médias ou dans nos familles, ces interdits s’appliquent encore plus durement au sein même de ces franges progressistes”.Elsa Deck Marsault

Bref, il est légitime d’être tenté de former au moins des “safe space” avec des gens qui pensent comme nous et veulent expérimenter d’ors et déjà le type de société qu’ils souhaitent faire advenir pour toute la société. Exactement comme le collectif maoïste décrit par Julie Pagis, qui voulait vivre ici et maintenant la révolution culturelle chinoise. Mais l’ambition d’un tel projet ne conduit-il pas nécessairement à de la frustration, de la culpabilisation et de la violence ? Car partout ailleurs, dans le reste de notre vie, nous vivons dans un monde capitaliste et patriarcal, et nous sommes donc nécessairement des militantes et militants imparfaits, influencés par la société que l’on rejette. Ce paradoxe omniprésent – qui se matérialise de façon caricaturale dans cette bonne vieille attaque “tu es de gauche mais tu as un smartphone” – crée des personnes fragilisées parce qu’en faute permanente.

Merci patron (de gauche)

Ce sentiment de faute peut se traduire de différentes manières : par exemple, être diplômé dans une société où le diplôme de fac ne vaut plus grand chose mais ne pas être, de fait, semblable aux ouvrières et ouvriers que l’on défend et se faire accuser d’être un ou une petite bourgeoise. Se battre pour des politiques écologistes mais ne pas avoir une consommation irréprochable – objectif impossible à atteindre à l’heure du greenwashing permanent. Ou encore être une femme féministe mais continuer de désirer ses bourreaux potentiels – les hommes. Ce sentiment de faute conduit à des mises en scène de soi qui prennent parfois plus de temps qu’un combat tourné vers les autres.

Ce sentiment de faute et de culpabilité politique conduit à des mises en scène de soi qui prennent parfois plus de temps qu’un combat tourné vers les autres.

Vouloir réduire au maximum son empreinte carbone et avoir une consommation irréprochable est quasiment un job à temps plein puisqu’il faut éviter de tomber dans les pièges tendus par les producteurs. Changer son rapport à l’amour, au sexe, au couple est un combat parfois acharné, d’autant plus que les conditonnements en la matière sont profonds et inconscients. “Checker” ses privilèges sociaux et raciaux requiert des savoirs et de la réflexion. Dans un article qui questionne l’intérêt politique du concept de “privilège”, la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi cite Arielle Iniko Newton, essayiste et co-organisatrice de Movement for Black Lives, pour qui “Le privilège est un notion limitante qui accorde la priorité aux comportements individuels au détriment des failles du système, et suggère que changer nos comportements serait une manière suffisante d’éradiquer l’oppression. […] Personne ne peut abandonner ses privilèges mais nous pouvons faire en sorte que l’oppression soit remise en cause.” Pour le militant panafricaniste et historien Joao Gabriel, remettre en cause ses propres privilèges constitue une “forme politisée de développement personnel” susceptible d’induire “un militantisme-performance et déclaratif”.

Ce militantisme nombriliste fragilise et divise : en raison de l’inéluctable inadéquation entre leurs idéaux et leurs pratiques, les militants sont des personnes particulièrement attaquables. Et on comprend que peu de gens aient finalement envie de rejoindre leur rang, vu ce que la vie sous régime capitaliste inflige comme doute, sentiment d’échec et d’insatisfaction…

Ce militantisme nombriliste fragilise et divise : en raison de l’inéluctable inadéquation entre leurs idéaux et leurs pratiques, les militants sont des personnes particulièrement attaquables. Et on comprend que peu de gens aient finalement envie de rejoindre leur rang, vu ce que la vie sous régime capitaliste inflige comme doute, sentiment d’échec et d’insatisfaction… Le “militantisme-performance” n’étant jamais assez performant, les individus sont nécessairement coupables de ne pas en faire assez.

C’est quelque chose que nous observons beaucoup à notre échelle – celle d’un magazine anticapitaliste dont une part importante du lectorat est constituée de gens qui revendiquent des combats pour plus de justice sociale. Très régulièrement, certains nous écrivent ou viennent nous parler lors de nos évènements publics pour nous faire part de leur sentiment de culpabilité : issus des bancs de la fac ou d’un IUT – qui n’est pourtant plus l’institution prestigieuse qu’elle était à l’époque des groupes maoïstes post-soixante-huitards – occupant des emplois de bureaux peu épanouissants et avec zéro autonomie, ils se sentent coupables de leur position sociale très relativement “privilégiée”. Parfois, j’ai le sentiment qu’ils réclament de nous une forme d’absolution. Souvent je me rends compte que nos articles et nos propos sur la lutte des classes, plutôt que de favoriser leur colère envers les 500 familles les plus riches de France – notre cible prioritaire – génèrent de l’amertume envers eux-même, alors qu’ils ne sont même pas propriétaires, pas même de leur propre logement.

Dans son essai, Julie Pagis montre que le charisme de certains – essentiellement des hommes – repose précisément sur leur capacité à se saisir des doutes existentiels de ces personnes engagées et fragiles et de les tenir ensuite sous leur coupe grâce à leurs contradictions morales. Souvent, c’est la figure de l’intellectuel de gauche qui vient répondre à ce besoin : donnant ses leçons du haut de son verbe, il offre parfois des perspectives plus claires à ce besoin de justice mais, souvent, renforce avec une méchante ironie et quelques ricanements les “contradictions” de leur public, qui en redemande.

C’est en proie aux doutes et au sentiment d’inutilité qu’ont de nombreux jeunes gens de gauche que Johanna Silva se rend pour la première fois à un évènement organisé par Fakir, le journal de François Ruffin. Nous sommes en juillet 2013 et la gauche (sociale-)libérale de Hollande a déjà enterré les rares mesures sociales que son programme mollasson comportait. Les fermetures d’usines se multiplient et le gouvernement ne fait rien. Le mince espoir du changement s’éloigne. Dans son livre, L’amour et la révolution, publié en janvier 2024, elle raconte sa rencontre avec Ruffin, journaliste charismatique et déjà bien connu des milieux de gauche. Sa crédibilité tient d’abord à la façon dont il excelle dans la mise en scène de sa proximité avec les classes populaires – sa façon de citer de nombreux prénoms à la télévision pour montrer sa connaissance intime de leurs besoins est depuis devenue un même politique. Ensuite, il accompagne cette aisance sociale de très fortes prétentions intellectuelles. Au nom de ces caractéristiques, il n’hésite pas à gérer son journal d’une main de fer et à monopoliser la quasi intégralité des tâches intellectuelles, laissant de façon explicite et assumée la logistique aux autres, à son service.

La crédibilité de Ruffin tient d’abord à la façon dont il excelle dans la mise en scène de sa proximité avec les classes populaires. Ensuite, il accompagne cette aisance sociale de très fortes prétentions intellectuelles. Au nom de ces caractéristiques, il n’hésite pas à gérer son journal d’une main de fer et à monopoliser la quasi intégralité des tâches intellectuelles, laissant de façon explicite et assumée la logistique aux autres, à son service.

Dans ce récit analytique, Johanna Silva, qui est devenue en quelques mois son bras droit et sa compagne, raconte la division des tâches à la sauce Ruffin, une division justifiée par l’extraction petite bourgeoise de ses principaux subordonnés. Non seulement cette culpabilité préexistaitchez ces jeunes diplômés mais Ruffin savait, selon Silva, l’activer au bon moment. “Pourquoi est-ce que je n’ai pas écrit ? s’interroge-t-elle. Quelque part je me sentais coupable d’en avoir seulement envie. Mes parents, ma mère surtout, m’avaient répété toute ma vie à quel point j’étais chanceuse. (…) Je savais pourtant bien que les parents de François avaient certainement été plus riches que les miens, que lui-même avait suivi ses études dans un lycée privé et dans l’école de journalisme la plus prestigieuse de France”.

Oui mais Ruffin était meilleur au militantisme-performance qu’elle. Il a même des films pour cela : il se met en scène au côté des classes populaires, à leur secours, et le public est témoin de cela. Cela lui permet d’obtenir une place hiérarchique favorable vis-à-vis de personnes qui se mettent à son service. Dans le cas de Johanna Silva, l’emprise va bien au-delà de cette instrumentalisation de la culpabilité militante puisque s’y ajoute la toxicité d’une relation amoureuse empreinte de manipulation et de violence psychologique.

Ni Dieu ni César ni Violence ?

À la lecture de ces trois livres – l’un se déroulant dans un passé ayant largement marqué le monde politique actuel, les deux autres décrivant le militantisme d’aujourd’hui – on peut difficilement s’étonner que la population ne rejoigne pas en masse les rangs des collectifs, mouvements et partis qui se battent pour un monde meilleur. Tout d’abord, les contraintes de la vie courante et les galères que chacun affronte trop, souvent. Mais il faut aussi reconnaître que ce sont des lieux marqués par une surveillance mutuelle importante, où les erreurs peuvent coûter cher et où ce climat permet le règne de petits ou grands chefs. Bref, exactement comme dans la vie professionnelle de la plupart des gens. Pourquoi, quand des contraintes domestiques nous attendent le soir, voudrions-nous prendre le risque de nous confronter à pareil univers ?

Du côté des militants, c’est le turn over qui domine : les personnes qui accordent une place importante à l’engagement dans leur vie changent régulièrement d’organisation, en créent des nouvelles, tentent de ne pas reproduire la violence et les hiérarchies écrasantes qui régnaient dans les précédentes. Ce climat rend l’engagement coûteux. Cela le rend également exclusif socialement : pourquoi aller risquer de mal parler, de mal se comporter, d’être broyé par la violence d’un univers très codifié si l’on n’a pas le background culturel pour y résister ?

Il faut reconnaître que les organisations militantes ce sont des lieux marqués par une surveillance mutuelle importante, où les erreurs peuvent coûter cher et où ce climat permet le règne de petits ou grands chefs. Bref, exactement comme dans la vie professionnelle de la plupart des gens. Pourquoi, quand des contraintes domestiques nous attendent le soir, voudrions-nous prendre le risque de nous confronter à pareil univers ?

Le monde militant se trouve face à un paradoxe : au nom de la lutte, en son sein, contre l’idéologie bourgeoise, le patriarcat et le colonialisme, il alimente une certaine violence répressive et permet à des chefs d’émerger en profitant du sentiment de culpabilité des personnes engagées. Dans des périodes de défaite ou de stagnation (l’après 68 et la montée autoritaire des années 2020, par exemple), ce combat pour la transformation des membres du groupe militant prend une place plus importante, car le combat pour transformer la société semble plus difficile et moins satisfaisant. Mais en retour, un tel climat repousse les potentiels nouveaux arrivants et éloigne à son tour la perspective de progrès…

Il est cependant clair que certaines pratiques militantes ont eu trop longtemps droit de cité dans ces organisations, repoussant en particulier les femmes : le nombre d’agresseurs sexuels ou d’hommes violents ayant droit de cité, pendant des décennies et encore maintenant, dans l’univers politique de gauche, en est un bon exemple. Les pratiques patronales toxiques, lorsque ces organisations salarient des gens, y sont encore monnaie courante, sans que cela n’émeuve grand monde. Les rapports de pouvoir inégalitaires règnent encore largement dans le monde militant et le moralisme progressiste décrit par Elsa Deck Marsault semble inopérant pour les combattre, comme si cette façon de lutter épargnait largement les vrais bénéficiaires des inégalités (de classe, de genre, raciale). Heureusement, elle donne, dans son livre, des pistes intéressantes pour faire autrement : la justice transformatrice, terme forgé par la militante abolitionniste Ruth Morris, doit selon elle se substituer à la justice punitive. Sur la base de plusieurs récits très édifiants de cette façon plus respectueuse de rendre la justice, elle explique que la priorité doit être de prendre soin des victimes et de responsabiliser les coupables.

Il est cependant clair que certaines pratiques militantes ont eu trop longtemps droit de cité dans ces organisations, repoussant en particulier les femmes : le nombre d’agresseurs sexuels ou d’hommes violents ayant droit de cité, pendant des décennies et encore maintenant, dans l’univers politique de gauche, en est un bon exemple.

À la fin de son livre, Johanna Silva donne également une ligne de conduite simple, qui permet à la fois de combattre les inégalités et de ne plus faire de la lutte contre celle-ci l’occasion de mettre en place un climat de suspicion généralisé : toujours faire des autres une fin, et non un moyen. Ce qu’elle reproche à Ruffin, c’est d’avoir sciemment (il l’assume clairement dans de nombreux écrits reproduits dans le livre) instrumentalisé les autres pour une cause supérieure – qui coïncidait, ça alors, avec sa propre carrière médiatique et politique.

La violence des chefs de gauche repose en outre sur l’invisibilisation des “petites mains” qui assure leur ascension, montre Silva, mais aussi sur la façon dont les personnes vont investir, dans leur relation avec eux, énormément d’espoir. C’est ce que montre Pagis au sujet du fameux Fernando. S’il s’agissait bien d’un immense manipulateur, il a aussi représenté un recours à des personnes en quête de sens dans leur vie personnelle et politique. Le scepticisme envers les “grands hommes” ne devrait-il pas être davantage la règle, dans le monde militant, plutôt que la confiance quasi aveugle ? Veut-on d’une société qui dépend des qualités personnelles de quelques leaders ou plutôt d’un monde où chaque personne se sent autonome et estimable ? Si c’est le cas, nous devrions nous garder d’avoir cette fascination, toujours exagérée, pour les grands chefs et intellectuels de la gauche radicale. C’est la leçon que tire Julie Pagis de son enquête : “Les phénomènes d’abus du pouvoir charismatique se reproduisent aujourd’hui dans tous les milieux militants, mais également au-delà, dit-elle dans Médiapart. J’espère que le livre fournira des armes pour repérer et se prémunir de ce type de violence, afin de ne pas perdre du temps, de l’énergie militante et des plumes face à ces petits « prophètes », quelle que soit la couleur sous laquelle ils se présentent.”

Ce que nous expérimentons, à ce stade, c’est la joie de faire ensemble : celle dont le travail nous prive de plus en plus. Celle qui est permise par l’absence de hiérarchie, par l’écoute mutuelle et par l’agréable sentiment d’appartenir.

En ce moment, je participe dans ma ville à un collectif de lutte contre l’extrême-droite où la barre est mise moins haut que dans les structures décrites plus haut, en termes de preuve d’intégrité morale militante. Le mélange de militantes et militants confirmés et de novices, le respect entretenu pour ces derniers, crée une culture de l’apprentissage collectif, où il n’y a pas de mauvaise question. Les premiers sont par ailleurs conscients de leurs insuffisances : si on en est là, c’est forcément qu’on peut mieux faire, beaucoup mieux. Deux sujets ont été explicités entre nous : la nécessité de savoir accueillir les personnes, sans les rejeter ou avoir des a priori. Mais aussi l’impératif de faire attention à ne pas attirer ceux ont des attitudes et des propos violents – exclusivement des hommes à ce stade. Ce que nous expérimentons, à ce stade, c’est la joie de faire ensemble : celle dont le travail nous prive de plus en plus. Celle qui est permise par l’absence de hiérarchie, par l’écoute mutuelle et par l’agréable sentiment d’appartenir.

°°°

Source: https://www.frustrationmagazine.fr/prophete-rouge/

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/pour-en-finir-avec-les-prophetes-rouges-et-la-violence-militante-frustration-27-09-24/

Il manque la période chrétienne depuis au moins 1840

Petit coup de patte à la Russie, a-t-il enquêté pour savoir si cela pouvait être vrai? Pas de rappel de…

Bon , ce n'st pas lui qui va nous expliquer comment décroitre!

il n'a pas lu le livre de Zucman!!

Très intéressant !