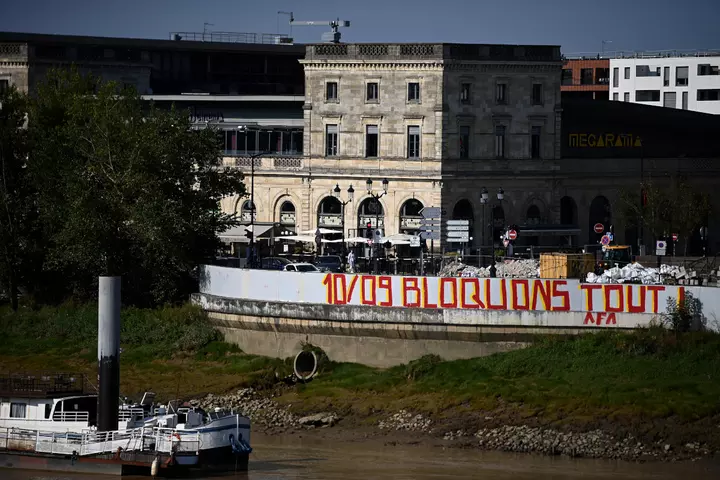

Alors que les assemblées et les appels à bloquer la France le 10 septembre se multiplient, Reporterre explore l’histoire de ce mode d’action, fortement lié aux luttes et pensées écologistes.

Par Nicolas CELNIK .

L’Histoire a bien failli s’arrêter le soir du 27 juillet 1830. Dans la confusion d’une émeute devenue insurrection, aux premières heures de la révolution de Juillet qui a entraîné la chute du roi Charles X, un « incident » a retenu l’attention du philosophe allemand Walter Benjamin : « Il s’avéra qu’en plusieurs endroits de Paris, indépendamment et au même moment, on avait tiré sur les horloges murales. » Serait-ce le premier mouvement social qui avait comme objectif de bloquer le temps, mis à profit par les pionniers du capitalisme pour cadencer la productivité des travailleurs ?

Benjamin cite trois vers formulés par « un témoin » : « Qui le croirait ? On dit qu’irrités contre l’heure / De nouveaux Josué, au pied de chaque tour / Tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour. » Le penseur de l’École de Francfort en conclut, dans ses thèses Sur le concept d’histoire (1942), que tout interrompre, y compris le temps, serait le premier geste authentiquement révolutionnaire.

Alors que les appels à « tout bloquer » se multiplient à l’approche du 10 septembre, les écolos tentent de se saisir du mot d’ordre pour en rappeler ses vertus écologiques, énoncées dès les années 1970 dans la bande dessinée L’An 01 de Gébé : « On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste. »

« Les mouvements mobilisent aujourd’hui explicitement la notion de blocage »

L’historien Dominique Pinsolle, spécialiste des mouvements ouvriers et du sabotage, a retracé minutieusement la genèse des appels au blocage. Et, pour lui, pas de doute : depuis une dizaine d’années, « on assiste à une évolution du répertoire d’action des mouvements sociaux ». S’il y avait déjà de nombreuses actions entraînant des interruptions — la manifestation bloque la circulation, la grève entrave la production —, « la nouveauté est que les mouvements mobilisent aujourd’hui explicitement la notion de blocage », dit-il.

Face au constat que le répertoire d’action traditionnel, tel que la grève générale, n’est plus efficace — les grèves de 1995 avaient fait reculer le gouvernement ; celles de 2023 se sont soldées par un échec —, les mouvements sociaux sont à la recherche de moyens d’action différents.

Lire aussi : Mouvement du 10 septembre : l’écologie sera de la partie

Lors du mouvement contre la réforme des retraites en 2023, la CGT a appelé à « bloquer l’économie », et les huit principaux syndicats s’unissaient pour « mettre le pays à l’arrêt le 7 mars » — mais ils ne sont finalement parvenus à se mettre d’accord que pour une stratégie de « grève perlée ».

En 2016, en revanche, lors du mouvement contre la loi Travail, un appel déjà intitulé « On bloque tout ! » avait été signé par 1 675 signataires — des syndicalistes et 135 structures syndicales. Meetings, autocollants diffusés nationalement, banderole en manifestation, participation aux Nuits debout, naissance de collectifs dans plusieurs villes… « La “réussite” d’On bloque tout ! aura été de vulgariser en quelque sorte cette idée de blocage de l’économie », note ainsi le syndicaliste à Solidaires et auteur Théo Roumier dans un texte d’analyse de cet appel. Une idée qui infusait jusqu’aux manifestants qui scandaient en chœur « Grève, blocage, sabotage ».

Paralyser le système, une idée centenaire

Mais pourquoi cet appel au blocage ? En 2014, le Comité invisible, un collectif d’auteurs autonomes et anonymes, intitulait un chapitre de son essai À nos amis : « Le pouvoir est logistique. Bloquons tout. » « Bloquer l’économie véritablement, bloquer l’économie aussi en nous, c’est laisser derrière soi la peur de manquer, et ne pas craindre, en conséquence, que vole en éclats l’organisation présente de la vie », écrivaient-ils. Et de poursuivre : « Nous n’avons jusqu’ici connu que la vie organisée, nous allons connaître la vie vivante. […] Bloquons tout, donc. Nous n’avons rien à craindre. Rien ne nous manquera. Nous trouverons les façons de faire ; et elles seront belles. »

Ce que le Comité invisible observe, c’est que le capitalisme après la seconde révolution industrielle tire sa puissance de la bonne circulation des flux de marchandises, comme l’analyse aussi le sociologue Mathieu Quet dans Flux. Comment la pensée logistique gouverne le monde (La Découverte, 2022). L’observation n’est pas nouvelle : dès le début du XXᵉ siècle, les syndicalistes révolutionnaires Émile Pouget et Émile Pataud détaillaient, dans Comment nous ferons la révolution (1909), la nécessité de cibler les infrastructures stratégiques comme les chemins de fer, les réseaux de télécommunications et d’électricité, pour paralyser le système.

Mais les appels contemporains au blocage ont affiné l’analyse, en observant que le pouvoir logistique se cristallise dans des nœuds — et qu’il suffit donc de se concentrer sur quelques points stratégiques pour bloquer l’ensemble du système. La perturbation de l’économie mondiale engendrée lorsque le porte-conteneurs Ever Given a involontairement bloqué le canal de Suez pendant quelques jours, en 2021, en est un bon exemple.

« Chacun peut trouver son compte dans le blocage »

Cette promesse d’efficacité explique en bonne partie le succès des appels au blocage : « Chacun peut trouver son compte dans le blocage, ceux qui croient à l’action de masse en réactualisant des moyens d’action tels que la grève générale, ou ceux qui privilégient l’action par petits groupes ciblant des points stratégiques », observe encore Dominique Pinsolle.

D’autant que, parmi les premiers mouvements ayant explicitement appelé au « blocage », plusieurs ont remporté des victoires, y compris dans le domaine de l’écologie. Les premiers à en parler sont les militants pacifistes et antinucléaires anglais, allemands et étasuniens des années 1980, qui bloquent des sites nucléaires ; cette tactique est ensuite reprise par le mouvement altermondialiste, notamment lors de la « bataille de Seattle », en 1999.

Ces deux jours de manifestations, moment inaugural du mouvement altermondialiste, qui se donnent pour objectif de « bloquer » les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sont couronnés de succès : le sommet de l’OMC est écourté et tombe en partie à l’eau. L’année suivante, la ville bolivienne de Cochabamba est secouée par une guerre de l’eau, au cours de laquelle les manifestants mettent en œuvre un siège pour bloquer certains quartiers de la ville : l’entreprise étasunienne sur le point de conclure le contrat de privatisation d’eau de la ville est contrainte à faire machine arrière.

Un mot d’ordre « attrape-tout » ?

D’autres se montrent plus circonspects : pour l’historien Alexis Vrignon, il faut se méfier d’un « mot d’ordre attrape-tout », dans lequel peuvent se reconnaître les mouvances écolos aussi bien que les divers courants de droite antiparlementariste. Ce spécialiste des années 1970 rappelle que les divers mouvements qui ont voulu jouer sur la « nostalgie de Mai 68 » ont généralement fait long feu, et voit dans la dynamique du 10 septembre une réminiscence du blocage des ronds-points par les Gilets jaunes, alimentée par la nostalgie de ce dernier mouvement social de masse.

D’autant que, si l’on peut voir des échos entre l’appel « On bloque tout » du 10 septembre, et celui du « On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste » de Gébé en 1973, il estime que L’An 01 n’a pas été transformateur pour le mouvement écolo, notamment parce qu’il ne proposait, selon lui, pas vraiment de réponse à la question : on arrête tout, et après ?

« Les personnages se contentent de dire : après, on regarde le blé pousser dans le champ, et on en sera heureux, dit Alexis Vrignon. C’est bien dans l’esprit de 1968, mais c’est un peu court si l’on doit penser la réorganisation de la production ou interroger finement ce que sont réellement nos besoins. »

Le blocage comme point de départ

L’historien souligne aussi une autre faiblesse de la stratégie du blocage : les exemples historiques récents de sociétés grippées, à l’instar de Cuba et de la Corée du Nord, montrent que les systèmes politiques peuvent continuer à fonctionner longtemps dans des circonstances dégradées, plutôt que de disparaître pour laisser place à d’autres formes de gouvernement.

Le blocage serait plutôt la condition préliminaire à l’ouverture d’une réflexion plus large : une fois que tout sera bloqué, qu’est-ce qui vaut la peine d’être redémarré ? Une question qui traversa également Gébé le conduisant à inclure dans ses résolutions pour L’An 01 de soigneusement maintenir « le Bazar » en état de fonctionnement pendant le « Temps d’arrêt ».

Observant que les moments où l’économie est mise à l’arrêt, comme les crashs boursiers et lors du début de la pandémie de Covid, les émissions de gaz à effet de serre enregistrent un net recul, plusieurs auteurs ont souligné « les vertus climatiques de la grève générale », comme Quentin Hardy et Pierre de Jouvancourt, auteurs de la revue écologiste Terrestres : « Arrêter le cours ordinaire des choses et des circulations, c’est inaugurer un autre emploi du temps. La grève est avant tout une invitation à provoquer une fuite massive de temps ; non plus gagner individuellement du temps mais désorienter le temps collectif. »

« Le blocage ne se réduit jamais au simple fait de bloquer, analyse de son côté Dominique Pinsolle. Il est soit un moyen de bloquer quelque chose — des négociations, la prolifération nucléaire, le fonctionnement d’une institution —, soit une manière d’ouvrir de nouveaux espaces — alternatifs, de délibération, de nouvelles expériences. » Tout bloquer, donc, non pas simplement le temps de négocier quelques pourcentages d’augmentation, mais pour prendre le temps de repenser la trajectoire de la société.

°°°

Source: https://reporterre.net/Tout-bloquer-histoire-d-un-geste-ecologiste-et-revolutionnaire

URL de cet article: https://lherminerouge.fr/tout-bloquer-histoire-dun-geste-ecologiste-et-revolutionnaire-reporterre-3-09-25/